Die eisigen Außenbereiche unseres Sonnensystems sind eine astronomische „Terra inkognita“. Lange Zeit wusste man nur, dass irgendwo dort draußen die Kometen ihren Ursprung haben müssen. Denn diese Flugbahnen dieser eisigen Brocken reichten weit über die Neptun-Umlaufbahn hinaus. Was aber dort draußen umherfliegt und ob es dort überhaupt noch Himmelskörper gibt, blieb lange unbekannt.

Woher kommen die kurzperiodischen Kometen?

Eine erste Idee zum Ursprungsort der Kometen veröffentlichte 1950 der niederländische Astronom Jan Hendrik Oort. Er vermutete, dass es am fernen äußersten Rand des Sonnensystems eine schalenförmige Zone geben müsse, die als Reservoir für Kometenkerne dient. Immer, wenn diese Wolke durch den Schwerkrafteinfluss interstellarer Gaswolken oder vorbeiziehender Sterne gestört wird, geraten einige dieser eisigen Brocken aus ihrer Bahn und werden zu periodischen Kometen., so seine Theorie.

Das Problem jedoch: Die von Oort postulierte Kugelwolke passt gut zu den Bahnen von langperiodischen Kometen, die eher zufällig verteilt und teilweise stark gegen die Planetenbahnen geneigt sind. Einige könnte sogar eine Art zweite Ekliptik bilden. Doch den Halleyschen Kometen und andere kurzperiodische Schweifsterne mit Umlaufzeiten von weniger als 200 Jahren kann die Oortsche Wolke nicht erklären.

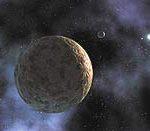

Die Entdeckung des Kuipergürtels

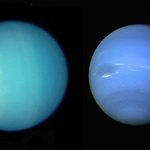

Deshalb schlug 1951 der Astronom Gerard Kuiper eine alternative Lösung für diese Kometengruppe vor: Seiner Ansicht nach musste es ein zweites, näher an der Sonne liegendes Kometenreservoir geben, dass sich wie ein Ring aus eisigen Materietrümmern knapp jenseits der Bahnen von Neptun und Pluto erstreckt. Kurz zuvor hatte auch der irische Astronom Kenneth Edgeworth eine ähnliche Hypothese veröffentlicht. Auch er postulierte, dass die kurzperiodischen Kometen im transneptunischen Bereich jenseits von rund 30 astronomischen Einheiten ihre Ursprung haben.