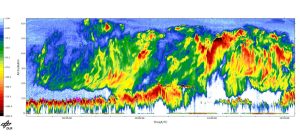

Hohe Eiswolken, sogenannte Cirruswolken, sind der häufigste Wolkentyp in der Arktis. Sie beeinflussen das globale Klima immens. Im Allgemeinen haben solche Cirren eine wärmende Wirkung, da sie die Wärmestrahlung wieder zurück zur Erde reflektieren. Weil sie so kalt sind, geben sie selbst aber wenig Wärme in den Weltraum ab. Gleichzeitig reflektieren sie die Sonnenstrahlung.

Komplexe Wechselwirkungen

„Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Effekte macht es unglaublich kompliziert, diesen Wolkentypus zu untersuchen“, erklärt DLR-Atmosphärenphysikerin Silke Groß. Hinzu kommt, dass sich Erdabstrahlung über Eis und über Wasser in der Temperatur unterscheidet. Außerdem ist die Reflexion der solaren Strahlung vom Sonnenstand abhängig – je nachdem, ob gerade Polarnacht oder Polartag ist.

Auch die Eigenschaften der Wolken, wie Größe, Form oder die Anzahl der Eiskristalle, hängen von äußeren Bedingungen wie Temperatur oder Feuchtigkeit ab. All das beeinflusst, wie Cirren auf die solare und terrestrische Strahlung reagieren und damit wiederum den Wärmehaushalt der Erde. Zudem interessierten sich die Forschenden für die unterschiedlichen Wolkeneigenschaften in den Warmlufteinströmungen oder in Kaltluftausbrüchen. Letztere führen zu spezifischen kammförmigen linienhaften Wolkenmustern, die sich nach Überströmung der Meereiskante in der kalten Luft über dem Ozean bilden.

Feuchte Luft als entscheidender Faktor

Aktuell sind die Forschenden dabei, die Daten der Kampagne auszuwerten. „Die ersten Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich die Verteilung der Feuchte in arktischen Cirren von denen in mittleren Breiten unterscheidet“, berichtet Groß. Die relative Feuchte ist ein wichtiger Faktor für die Wolkenbildung. Die Forschenden gehen davon aus, dass sie auch auf die Mikrophysik und den Strahlungshaushalt der Wolken einwirkt.