Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Glazialmorphologie mit der Erforschung der Alpen einen Erkenntnis-Schub erfuhr und mehrere Eiszeiten als bewiesen galten, griff man auch die Lösstheorie von Richthofens wieder auf. Der Zusammenhang zwischen der Löss-Genese und dem Klima einer Eiszeit schien schlüssig.

Ohne Frost kein Löss?

Seitdem gilt Löss als äolisches, typisches periglaziales Sediment, das also durch Wind unter kaltzeitlichen Bedingungen entstanden ist: Gletscher und Frostverwitterung haben festes Gestein zermahlen. Nachdem sich das Material in Form von Moränen oder Schwemmfächern abgesetzt hatte, wurden die feinen staubfeinen Anteile ausgeblasen, da es noch keine zusammenhängende, den Boden stabilisierende Vegetationsdecke gab. An Berghängen oder in stärker bewachsenen Gebieten fiel die staubige Windfracht herab und bildete nach und nach größere Sedimentschichten.

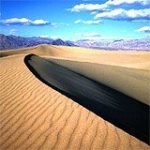

Dass Löss auf diese Art und Weise entsteht, ist weitgehend akzeptiert. Doch neben diesem „kalten“ Löss, ist auch die Diskussion um „heißem“ oder „Wüstenlöss“ aufgekommen. Denn auch in Gegenden ohne eiszeitliche Vergangenheit wurden und werden Staubpartikel zu lössähnlichen Bodendecken angehäuft. Das Phänomen tritt an Wüstenrändern auf, beispielsweise in der israelischen Negev oder in Australien. Im Gegensatz zum „kalten“ Löss müsste der „Wüstenlöss“ durch mechanische Verwitterung in warmen Wüstengebieten entstehen.

Eine falsche Spur

Das Lössplateau in China galt lange als Beispiel für „heißen“ Löss. Die meisten Wissenschaftler gingen davon aus, dass der Staub, der aus der Wüste Gobi auf das Lössplateau geweht wurde, auch erst in der Wüste entstanden war. In der Tat ergaben zahlreiche Studien, dass sich Original-Wüstensand aus der Gobi in den Schichten des Plateaus wieder findet.