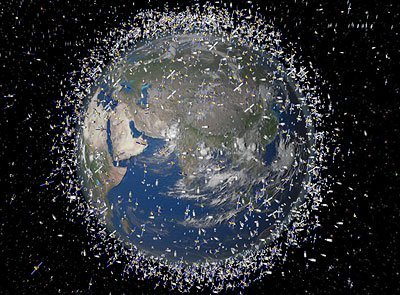

„Es ist wie jedes Umweltproblem: Es wächst. Wenn wir es nicht jetzt angehen, wird es nur schlimmer werden und die Maßnahmen in der Zukunft werden noch teurer, als wenn wir heute handeln“ – nein, die Rede ist hier nicht vom Klimawandel, auch wenn es so klingt. Stattdessen konstatierte dies NASA-Experte Nicholas Johnson bereits vor einigen Jahren zum Thema Weltraumschrott. Denn der Kessler-Effekt sorgt dafür, dass sich der Weltraumschrott kaskadenartig von selbst vermehrt – und dies selbst dann, wenn die Menschheit jede Art von Raumfahrtaktivität sofort einstellen würden. „Wenn Maßnahmen ungenügend eingesetzt werden oder zu spät, könnten einige Regionen im Orbit, vor allem in Höhen zwischen 800 und 1.400 Kilometern, schon innerhalb der nächsten Jahrzehnte Kollisionskaskaden erleben, die sie für Weltraumaktivitäten zu gefährlich machen“, mahnt denn auch die ESA.

Und die Botschaft scheint angekommen zu sein: Als US-Präsident Barack Obama Ende Juni 2010 die neue Weltraumstrategie seiner Regierung vorstellte, spielte der „Space junk“ zum ersten Mal überhaupt in einer solchen Erklärung eine der Hauptrollen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger George W. Bush betonte Obama erstmals die Notwendigkeit einer internationalen Kooperation im Erdorbit. Barry Pavel, leitender Beamter am National Security Council des Weißen Hauses erklärte in einer Pressekonferenz: „Diese Strategie soll die Produktion von neuem Schrott minimieren und Operationen erforschen, um zusammen mit anderen Ländern, den Schrott wieder zu entfernen.“

Ideen vorhanden, Umsetzung problematisch

Doch das Problem liegt, wie so oft im Detail. Denn in punkto Schrottentsorgung ist zurzeit weder klar, welche technischen Verfahren überhaupt machbar, geschweige denn finanzierbar sind, noch, wie das Ganze völkerrechtlich geregelt werden könnte. So präsentieren bei einer der ersten Internationalen Weltraumschrottkonferenzen im Jahr 2008 zwar rund 50 Forscherteams aus den USA, Frankreich, Russland, Deutschland und Japan ihre Konzepte. Doch auf Anhieb realisierbar ist keines davon. „Zurzeit hat sich keine der untersuchten Technologien als praktikabel erwiesen, entweder aus technischen oder/und aus ökonomischen Gründen“, erklärt Johnson am Rand der Konferenz. Er setzt ohnehin auf die Regenschirm-Taktik: „Um das gesamte Spektrum des orbitalen Mülls in allen Höhen zu behandeln, wird eine ganze Bandbreite von Weltraumschrott-Entsorgungstechniken nötig sein“, so der Forscher.

Einfangen mit Leinen und Netzen

Ideen dafür gibt es reichlich. So forscht die japanische Weltraumagentur JAXA zurzeit an einem „Active Removal Satellite“, der ausgebrannte Raketenstufen oder alte Satelliten mittels Roboterarm greifen und sie dann an die „Leine“ legen soll. Die Leine ist in diesem Fall ein rund zehn Kilometer langes Metallkabel, das mit den geladenen Teilchen der oberen Atmosphäre und dem irdischen Magnetfeld in Wechselwirkung tritt und dadurch das Schrottteil abbremst. Es fliegt dadurch immer niedriger und verglüht schließlich in der Atmosphäre. Erste Tests mit einzelnen Bauteilen dieses Systems haben die Japaner bereits erfolgreich absolviert, ein echter Prototyp steht allerdings noch aus.