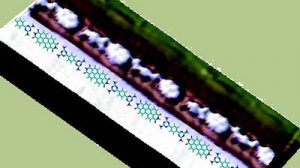

In neueren Konzepten wird anstelle von Partikeln mit Kapseln gearbeitet. Deren Hülle besteht aus einem leitfähigen Polymer, das bei Reduktion seine Struktur verändert und porös wird. Somit kann die Kapsel ihre Wirkstoffe (Monomere) freisetzen, die im Defekt das Wachstum einer neuen Polymerschicht anregen.

Komplizierter Prozess

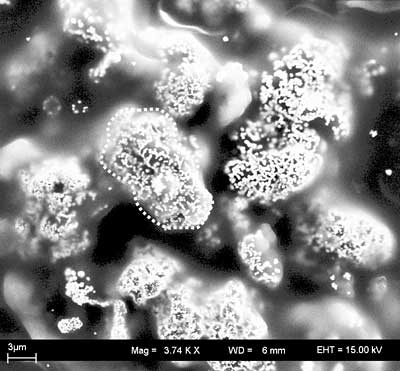

Leider ist dieser Prozess in der Praxis etwas komplizierter: Denn viel häufiger werden Kationen in das Polymergerüst aufgenommen, die nach der Reduktion die überschüssigen negativen Ladungen der Anionen kompensieren. Damit werden keine Anionen mehr freigesetzt und es findet keine Selbstheilung statt. Warum Kationen so schnell das Polymergerüst besetzen, war eine Schlüsselfrage bei der Lösung des Problems. Die Materialforscher fanden heraus, dass sich die Kationenbeweglichkeit unterbinden lässt, wenn die leitfähigen Polymere keine zu großen zusammenhängenden Netzwerke in der Beschichtung ausbilden.

Kleinere Netzwerke stellen jedoch eine erneute Herausforderung dar, da sich das Speichervolumen für die Wirkstoffe deutlich verringert. Hier sucht das Team um Dr. Michael Rohwerder nun das Optimum für die ideale Verteilung des aktiven Polymers in der inaktiven Polymermatrix.

Isolierende Schicht schafft Probleme

Zudem kann die oxidierte Form des leitfähigen Polymers auch das Metall oxidieren und damit Korrosion auslösen. Bei optimalem Kontakt wird das Potenzial des Metalls am besten auf das des leitfähigen Polymers polarisiert, dann befindet sich das Metall im so genannten passiven Bereich und ist gegen Korrosion geschützt. Eine Korrosion des Metalls ließe sich zwar durch die Freisetzung der Inhibitoren unterbinden, dann würden die Wirkstoffe jedoch für spätere Korrosionsangriffe, für die sie eigentlich gedacht sind, nicht mehr ausreichend zur Verfügung stehen.