Die Stimulation des mesolimbischen Systems scheint allen Abhängigkeiten – ob substanzbezogen oder nicht – zugrunde zu liegen. Auch die sogenannten nicht- stofflichen Zwangsstörungen, wie „Spielsucht“, „Kaufsucht“ oder „Internetsucht“ kennzeichnet, dass hier ein zunächst angenehmes Gefühl durch eine Handlung oder ein Verhalten erzeugt wird. Das spätere böse Erwachen, wenn etwa alles Geld verspielt ist und der Schuldenberg in kaum absehbare Höhe gewachsen ist, wird dabei genau wie beim Alkohol oder beim Kokain zunächst ausgeblendet.

Damit sich aus der Lust an Konsum, Spielen oder dem Surfen im Internet eine Abhängigkeit entwickelt, müssen auch hier mehrere Faktoren zusammen wirken. Als begünstigend für eine Erkrankung am pathologischen Spielen gelten so etwa ein geringes Selbstwertgefühl und weitere neurologische oder psychologische Erkrankungen. Wissenschaftler haben zudem gezeigt, dass sich die im Gehirn ablaufenden Verstärkungsmechanismen bei Spielern denen Substanzabhängiger deutlich ähneln. Schließlich sind auch hier häufig äußere Umstände – Geldsorgen, Stress, Beziehungs- oder familiäre Probleme Auslöser für ein oft langsames und unmerkliches Hinübergleiten ins Suchtverhalten.

Bei der offiziell nicht als Zwangsstörung anerkannten Sucht nach Arbeit oder nach Sport, ist es schwer eine Grenze zu ziehen, wo gesteigerter Ehrgeiz und Motivation aufhören und eine ungesunde Abhängigkeit beginnt. Denn eine hohe Motivation und Fleiß werden in der heutigen Gesellschaft honoriert – schaffen Anerkennung. Dennoch gehen Experten davon aus, dass allein in Deutschland zumindest jeder vierte Selbstständige süchtig nach seiner Arbeit ist, weitere besonders gefährdete Berufsgruppen seien Ärzte, Krankenpfleger, Journalisten oder Wissenschaftler, so die Forscher.

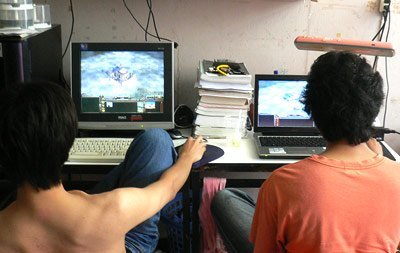

Ein umstrittenes Beispiel: Internetsucht

Auch etwas so Alltägliches wie das Surfen im Internet kann abhängig machen: Schon seit einigen Jahren registrieren Psychologen einen weltweiten Anstieg von mit Computern und dem Internet verbundenen Zwängen. Besonders in Asien häufen sich dabei in den letzten Jahren Studien, die sich mit der Abhängigkeit vom Computer und der exzessiven Nutzung des Internets befassen. Allein in China gelten 13,7 Prozent der Erwachsenen als internetsüchtig und in Korea wurde das Thema populär, nachdem zehn Menschen in Internetcafés an Atemstillstand und Kreislaufkollaps starben. Auch Morde, die in Zusammenhang mit Online-Computerspielen gebracht wurden, rückten die Problematik dort ins Licht der Öffentlichkeit.