Im Sport ist die Sache klar: Doping verschafft häufig das entscheidende Quäntchen mehr an Geschwindigkeit, Kraft oder Ausdauer. Die pharmazeutischen Hilfsmittel steigern die Leistung über das Maß hinaus, das durch Training allein zu erreichen wäre oder sie helfen dabei, ein Formtief auszugleichen. Aber: Wer dopt, handelt gegen die Regeln. Wird er erwischt, folgt der Ausschluss von allen Wettbewerben und im Extremfall ist die Karriere als Leistungssportler damit für immer beendet. Seine Leistung wird nicht mehr anerkannt, er gilt als unfairer „Betrüger“.

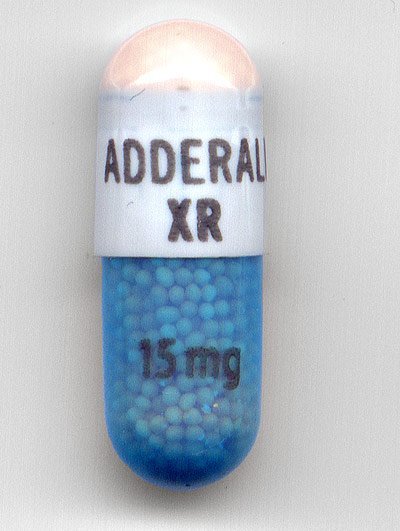

Weitaus weniger klar ist die Lage im Bereich des „Gehirn-Dopings“: Ist es schon unfair, wenn ich vor einer Prüfung Ritalin oder Modafinil nehme, um fokussierter arbeiten zu können? Oder erst dann, wenn ich dank Neuro-Enhancement bei einem Vorstellungsgespräch den besseren Eindruck hinterlasse und einer Konkurrentin dadurch den Job vor der Nase wegschnappe?

Ein Nullsummen-Spiel

Für den Mediziner und Psychologen Stefan Schleim von der Universität Groningen wird die Fairness spätestens dann verletzt, wenn mich ein anderer nicht aufgrund von dessen Tüchtigkeit, sondern wegen der Einnahmen leistungssteigernder Mittel überholt, die im Wettbewerb nicht jedem zur Verfügung stehen. Er vergleicht das Gehirndoping mit dem Nullsummen-Spiel des Gefangenendilemmas:

„Der Nutzer des Gehirndopings hängt von der Entscheidung des Konkurrenten ab: Greift er ebenfalls zu den Pillen, dann hat keiner von beiden einen Vorteil, sondern bloß Nachteile. Die Effektivität des Psycho-Enhancements geht damit wesentlich von einer ungleichen Situation aus, in der nur ich meine Leistung steigere, nicht aber der andere und ist damit im Kern ungerecht.“ Die Folge dieses Ungleichgewichts wäre dann letztlich ein kognitives Wettrüsten.