Gewissermaßen im Hintergrundrauschen der Daten des Arecibo-Radioteleskops wollen Astronomen des US-amerikanischen SETI Instituts Hinweise auf außerirdische Zivilisationen finden. Wenn diese Außerirdischen zur Kommunikation Radiowellen nutzen, so die Theorie, könnten sich Spuren davon auch auf der Erde messen lassen. Das Problem dabei: Jede gemessene Frequenz in der gesammelten Datenmenge auf Muster, überraschend herausragende Signale oder ähnliche Abweichungen vom Hintergrund zu durchforsten, erfordert einen gewaltigen Rechenaufwand am Computer.

Die Anfänge: Distributed Computing

Ende der 1990er Jahre brachte das aufkommende Internet jedoch die Lösung: Anstatt eines einzelnen Supercomputers setzten die Astronomen auf viele, viele kleine auf der ganzen Welt verteilte Rechner. Dank einer speziell geschriebenen Software konnte jeder Interessierte seinen Rechner zu Hause für die Suche nach Außerirdischen bereitstellen. Das Projekt „SETI@home“ war geboren.

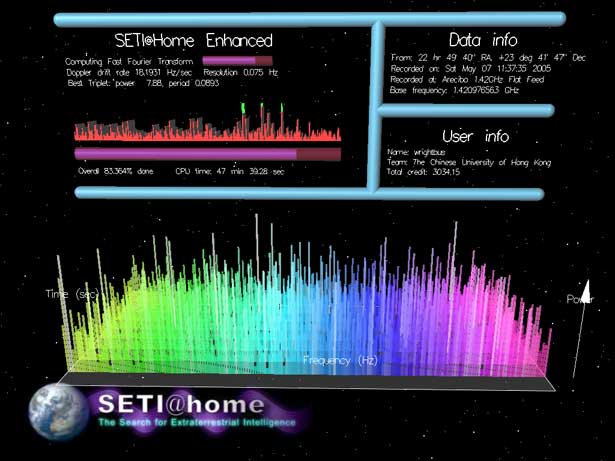

Das Prinzip dieses „Distributed Computing“ oder „verteilten Rechnens“ ist einfach: Immer wenn der Computer grade ungenutzt ist, empfängt er Datenpakete vom zentralen Server und bearbeitet diese. Die Ergebnisse schickt er dann zurück. Bei „SETI@home“ erscheint währenddessen ein Bildschirmschoner, der die gerade durchgerechneten Daten grafisch darstellt.

Das verteilte Rechnen fällt streng genommen nicht unter Citizen Science: Man spendet vielmehr die ungenutzte Zeit des eigenen Computers, anstatt selbst aktiv am Computer auszuhelfen. Doch es gibt einige Gemeinsamkeiten: Die starke Vernetzung durch das Internet ist eine nötige Voraussetzung. Außerdem sind es Massen von kleinen und kleinsten Beiträgen, die in der Summe dem Projekt seine Erfolgsgrundlage liefern. Damit setzten die Radioastronomen schon früh die ersten Maßstäbe für derartige wissenschaftliche Massenkooperationen.