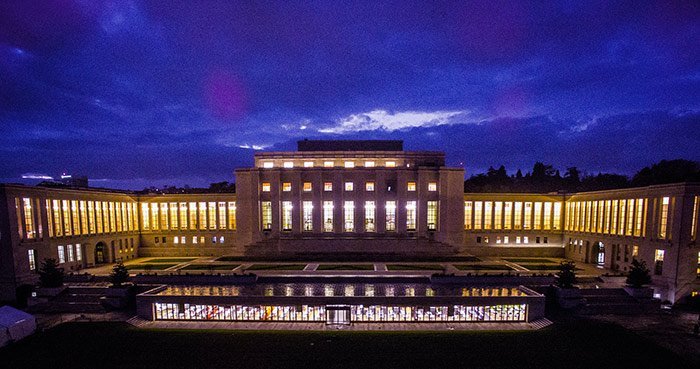

Die Diskussion um autonome Waffen und Killerroboter ist auch Thema in der internationalen Politik. Schon seit einigen Jahren debattieren Regierungsvertreter auf den Meetings zur UN-Waffenkonvention (CCW) darüber, ob solche Technologien verboten oder eingeschränkt werden sollten. Die 1980 beschlossene Konvention umfasst Regeln zum Einsatz konventioneller Waffen und verbietet unter anderem blindmachende Laserwaffen und bestimmte Splitteraffen.

Killer-Roboter und das Völkerrecht

Angesichts der rasanten Entwicklung der KI-Technologie fordern mehrere Staaten und Nichtregierungs-Organisationen, auch vollautonome Waffensysteme in die Konvention aufzunehmen. „Wir können nicht völlig verhindern, dass jemand autonome Waffen baut, ebensowenig wie wir einen entschlossenen Täter daran hindern können, eine Chemiewaffe zu konstruieren“, sagt der australische KI-Forscher Toby Walsh. „Aber wenn wir nicht wollen, dass Schurkenstaaten oder Terroristen leichten Zugang zu autonomen Waffen bekommen, müssen wir sicherstellen, dass sie nicht offen durch Rüstungsunternehmen verkauft werden.“

Ein weiteres Argument: Killer-Roboter verstoßen möglicherweise gegen die sogenannte Martens-Klausel des Völkerrechts. Diese besagt, dass auch in Situationen, die nicht explizit von den Regeln des internationalen Rechts erfasst sind, Zivilpersonen und Kombattanten unter dem Schutz der Regeln von Moral und Menschlichkeit stehen. Doch weil KI-Systeme nicht zuverlässig zwischen Zivilist und Angreifer unterscheiden können und auch ein Abbruch von Angriffen bei vollautonomen Systemen vielleicht nicht rechtzeitig möglich wäre, sehen Befürworter eines Verbots in diesen Waffen schon jetzt einen Verstoß gegen das Völkerrecht.

„Im Gegensatz zu Menschen können autonome Waffen die Konsequenzen ihrer Handlungen nicht verstehen“, sagt Paul Scharre. „Sie haben daher auch nicht die Fähigkeit, vom Abgrund des Krieges zurückzutreten.“