Unter den Medizin-Nobelpreisen gab es auch einige, die für zumindest ethisch äußerst fragwürdige Therapien verliehen wurden. Denn auch wenn sie in Einzelfall vielleicht Linderung verschafften, brachten sie vielen Patienten unnötiges Leid. Aus heutiger Sicht sind sie daher wohl nur bedingt nobelpreiswürdig.

Heilung durch Zerstörung

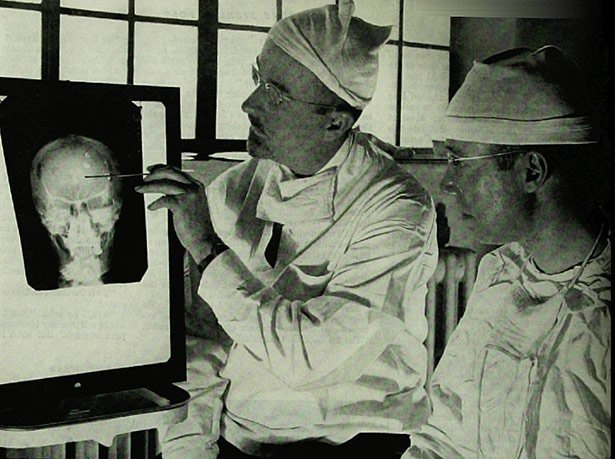

Der bekannteste Fall ist die Auszeichnung von Antonio Egas Moniz im Jahr 1949. Der portugiesische Mediziner und Neurologe meinte damals festgestellt zu haben, dass eine Lobotomie bestimmte Psychosen lindern kann. Bei diesem Eingriff werden die Nervenverbindungen zwischen dem Frontallappen des Gehirns und dem Thalamus durchtrennt. Weite Teile der weißen Hirnsubstanz und Teile des präfrontalen Cortex werden dabei zerstört.

Moniz glaubte, dass die fixen Ideen und Wahrvorstellungen bei Schizophrenie und anderen psychischen Erkrankungen von anormal „klebrigen“ Nervenverbindungen herrührten. Ihre Durchtrennung hielt er daher für die beste Methode, um den Patienten Erleichterung zu verschaffen. Tatsächlich schien es der ersten Patientin von Moniz auch besser zu gehen: Sie war weniger aufgebracht und paranoid als zuvor, allerdings auch apathischer und gedämpfter.

„Jeder Patient verliert etwas“

Selbst der US-Mediziner Walter Freeman, einer der größte Verfechter der Lobotomie in den 1940er und 1950er Jahren, räumte später ein, dass dieser Eingriff den Patienten einen Teil ihrer Persönlichkeit nimmt. „Jeder Patient verliert etwas durch diese Operation, etwas Spontanität, etwas von dem Strahlen, dem Geschmack der Persönlichkeit“, schrieb er. Doch Freeman, ebenso wie vor ihm schon Moniz, hielten diesen Verlust für hinnehmbar, wurde dies doch ihrer Ansicht mehr als aufgewogen durch die verringerten Belastungen ihrer Patienten durch die Psychosen.