Sie sind klein, sehr klein: Nur rund ein Zehntausendstel der Breite eines menschlichen Haares messen die winzigen Helfer in unseren Alltagsprodukten. Mit einer Größe von nur rund 100 Nanometern erscheint selbst ein rotes Blutkörperchen neben einem dieser Miniteilchen riesig. Doch genau diese Winzigkeit macht sie so begehrenswert.

{1l}

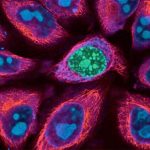

Denn zerkleinert bis auf diese Größenordnungen erhalten selbst ganz normale Metalle und Verbindungen völlig neue chemisch-physikalische Eigenschaften: Wegen ihrer im Verhältnis zum Volumen sehr großen Oberfläche sind Nanopartikel reaktionsfreudiger, biologisch aktiver und katalytisch wirksamer als ihre großen Verwandten. Sie können beispielsweise Gewebe- und Zellbarrieren durchdringen, die normalerweise undurchdringlich wären und bleiben viel länger in Wasser gelöst. Außerdem brechen und reflektieren viele dieser winzigen Partikel das Licht effektiver als große und wirken so selbst in dünnste Schichten schon als effektive Weißmacher und Aufheller.

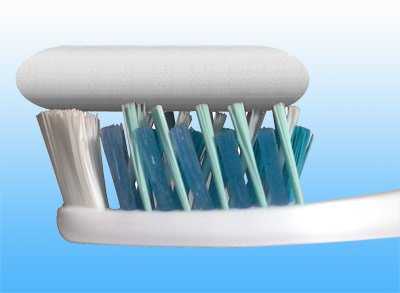

Chemisch gesehen sind die Nanopartikel eigentlich gar nichts Besonderes: Sie bestehen beispielsweise aus Siliziumdioxid, einem Hauptbaustein von Sand oder Gläsern, aus Metallen wie beim Nanosilber, oder aber aus Metalloxiden wie Titan- und Ceriumdioxid, Aluminium- und Zinkoxid. All diese Materialien werden schon seit Jahrzehnten, teilweise schon seit Jahrhunderten von uns Menschen genutzt. Weil sie aber im Nanomaßstab vielerlei nützliche Merkmale entfalten, finden sie sich heute auch in hunderten von Produkten, in denen man sie nicht erwarten würde – von der Käsescheibe über Reinigungsmittel bis hin zu Textilien und Medikamenten.