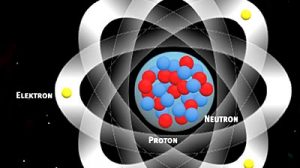

Die Theoretiker machten zwar schon früh Vorschläge für alternative Klebemechanismen. Doch Festkörper sind komplizierte Gebilde aus enorm vielen Atomen und Elektronen, die sich wechselseitig beeinflussen. Im Experiment lässt sich deshalb nur schwer in sie „hinein schauen“. Eine Möglichkeit bieten Neutronen: Diese Kernteilchen sind klein und elektrisch neutral, sodass sie Materie fast ungehindert durchdringen. Sie besitzen aber wie Elektronen einen halbzahligen Spin, der sie zu ebenbürtigen kleinen Magneten macht. Damit werden sie zu Sonden, die auf alle Elektronen mit „freiem“ magnetischem Moment reagieren.

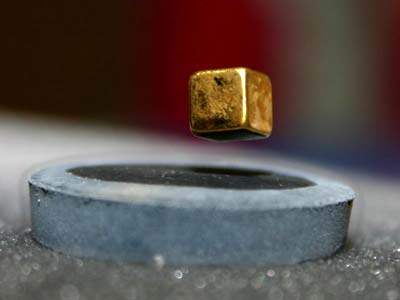

Mit dieser Methode hat Oliver Stockert, ebenfalls Mitarbeiter von Frank Steglich am Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe in Dresden, kürzlich CeCu2Si2 an der Neutronenquelle des Instituts Laue-Langevin in Grenoble untersucht. Dabei fand sein Team heraus, dass die magnetischen Wechselwirkungen in dem Gitter tatsächlich zwanzigmal stärker sind, als das Verkleben der Cooperpaare es benötigt. „Offenbar ermöglichen sie auf diese Weise Supraleitung“, so Stockert. Die Messungen mit Neutronen liefern zwar keinen Beweis, aber sozusagen den rauchenden Colt. Sein Kollege Steffen Wirth setzt parallel andere Methoden ein, um das Bild schlüssig zu ergänzen.

Kurzzeitige Magnetfelder verbinden die Elektronen

Dieses Bild nimmt inzwischen Konturen an. Der Cooperpaar-Kleber ist tatsächlich magnetisch. Für seine Kraft sorgen Spinfluktuationen der Schweren Fermionen. Sie bilden im allgemeinen Chaos kleine „Blasen“ mit kurzreichweitiger magnetischer Ordnung, die schnell entstehen und wieder vergehen. Diese Fluktuationen entfalten ihre Wirkung besonders in der Nähe eines Zustands, der Quantenkritischer Punkt heißt. Erreichbar ist er über tiefe Temperaturen, die richtige chemische Mischung im Kristall, durch Magnetfelder oder Druck. Im CeCu2Si2 konkurrieren dort zwei sehr starke Effekte miteinander: Die antiferromagnetische Ordnung ringt mit dem normalen metallischen Zustand, der magnetisch ungeordnet ist. „Und wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte“, sagt Wirth, und Stockert ergänzt: „Gerade an dem Punkt, wo sich die beiden gegenseitig aufheben, gibt es sehr starke Cooperpaar-erzeugende Spinfluktuationen.“

{2l}