Einige Wissenschaftler „verpassten“ den Nobelpreis, weil sie schlicht im falschen Fachgebiet tätig waren. Während heute die drei Preise für Physik, Chemie und Medizin auch an Vertreter eng verwandter Disziplinen vergeben werden, war dies jahrzehntelang nicht so. Als Folge gingen viele Astronomen, aber auch Biologen oder „zu mathematische“ Physiker leer aus.

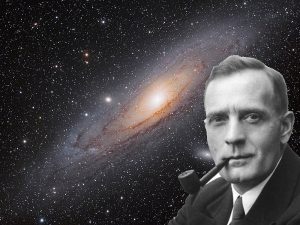

Edwin Hubble und die Rotverschiebung

Ein berühmtes Beispiel ist der US-Astronom Edwin Hubble. Er erkannte als erster, dass der schon mit bloßem Auge am Himmel sichtbare Andromeda-Nebel kein Objekt unserer Milchstraße war, sondern eine andere, uns benachbarte Galaxie. 1929 dann stellte er anhand seiner Beobachtungen fest, dass das Licht kosmischer Objekte umso weiter in den roten Wellenbereich verschoben ist, je weiter sie entfernt sind. Ferne Objekte bewegen sich demnach schneller von uns weg als nahe. Rotverschiebung und Entfernung stehen dabei in einem linearen Zusammenhang.

Hubbles Beobachtungen führten wenig später zu der Entdeckung, dass sich das Universum ständig weiter ausdehnt – und bildeten damit die Basis für unzählige grundlegende Erkenntnisse zur Entwicklung des Kosmos. Auf seinen Berechnungen beruht die nach ihm benannte Hubble-Konstante – der Wert, der die Expansionsrate des Universums angibt.

Heute wären diese bahnbrechenden Erkenntnisse auf alle Fälle einen Nobelpreis wert. Doch zu Hubbles Lebzeiten sah das Komitee für den Physik-Nobelpreis ihr Fachgebiet sehr eng – die Astronomie gehörte für sie nicht dazu. Obwohl Hubbles Leistungen das kosmologische Weltbild prägten und damit auch die Physik, wurde er jahrzehntelang nicht einmal nominiert. Erst kurz vor seinem Tod im Jahr 1953 schlugen ihn drei Wissenschaftler für die Auszeichnung vor – doch da war es schon zu spät.