Obwohl Sterne am sichtbaren Nachthimmel die auffallendsten Himmelskörper sind, geben die meisten von ihnen im Radiobereich nur wenig starke Strahlung ab – es sei denn sie sind sehr jung oder sehr alt. Und auch Galaxien sind nur in Ausnahmefällen starke Radioquellen.

„Sternenwiegen“

Wenn Sterne „geboren werden“ sind sie meist von dichten Gas- und Materiewolken umgeben. In solche „Sternenwiegen“ können optische Teleskope meist nicht hineinblicken. Radioteleskope dagegen machen die starken Radiowellen sichtbar, die von den heißen, durch die intensive UV-Strahlung des jungen Sterns ionisierten Gasen, darunter vor allem Wasserstoff, ausgehen. Solche so genannte HII-Regionen sind für Astronomen oft die einzige Möglichkeit, die Geburt neuer Sterne wenigstens indirekt nachzuweisen.

Pulsare

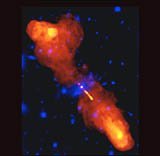

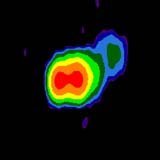

Viele der stärksten und auffälligsten Radioquellen im Kosmos gehen aus Sternen am Ende ihres Lebenszyklus hervor. Wenn sich diese beispielsweise in Neutronensterne umgewandelt haben und schnell rotieren, treten sie als Pulsare, als „pulsating stars“ in Erscheinung. Bei diesen ist die Rotationsachse zur Achse des Magnetfelds geneigt. Dadurch werden starke elektrische Felder erzeugt, in denen Elektronen und Protonen auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden und dabei in einem schmalen kegelförmigen Bereich starke Radiostrahlung aussenden. Wie ein Leuchtturm streicht dieser Jet mit jeder Rotation über den Himmel und erzeugt dadurch ein regelmäßiges pulsierendes Signal.

Erstmals entdeckt wurden die Pulsare im Jahr 1967 von den Radioastronomen Jocelyn Bell und Anthony Hewish. Die jungen Astronomen hielten den im Abstand von einer Sekunde regelmäßig wiederkehrenden Radiopuls anfangs für ein Signal von einer außerirdischen Zivilisation, bis sich nach und nach die natürliche Quelle dieser Strahlung herausstellte.