Neutronensternkollisionen sind ein wichtiger Schlüssel, um zu verstehen, wie sich Materie unter extremen Bedingungen verhält und wie die schweren Elemente entstanden sind, aus denen unsere Welt besteht. Womöglich wird in solchen Kollisionen Materie so sehr verdichtet, dass sie sich in ihre elementaren Bestandteile auflöst.

Auf der Spur der kosmischen „Ursuppe“

Dies zeigen zum Beispiel die Simulationsrechnungen des Astrophysikers Luciano Rezzolla, die er mithilfe von Supercomputern macht: Auf seinem Bildschirm entfalten die kosmischen Katastrophen eine lebendige, bunte Ästhetik aus Wirbeln oder vielförmigen Sphären in Gelb-, Orange- und Rottönen. „Was man sieht, ist Mathematik“, erklärt Rezzolla, „es ist nur eine andere Darstellungsweise als Zahlenreihen.“

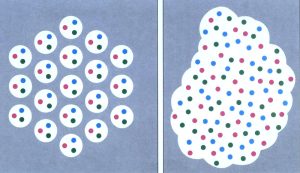

Mit diesen Simulationen konnte Rezzolla zeigen, dass Gravitationswellen aus einer bestimmten Kollisionsphase sogar Hinweise auf eine Elementarteilchen-„Suppe“ liefern könnten, ein sogenanntes Quark-Gluon-Plasma. Dieses tritt nur unter extremsten Bedingungen auf, wie sie direkt nach dem Urknall herrschten oder bei besonders energiereichen Kollisionen in Teilchenbeschleunigern wie dem Large Hadron Collider (LHC) bei Genf erzeugt werden. In einem solchen Quark-Gluon-Plasma sind selbst die Kernbausteine Neutron und Proton zerfallen und ihre Komponenten, Quarks und Gluonen, liegen frei vor.

Zur Erforschung von Neutronensternen haben Rezzolla und seine Kollegen von der Goethe-Universität, der TU Darmstadt, dem GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung und der Universität Gießen vor zwei Jahren den Forschungscluster ELEMENTS ins Leben gerufen. Sie wollen wissen: Wie sieht das Innere von Neutronensternen aus? In welchem Zustand befindet sich die Materie während der Kollision? Liegt sie als Plasma der Elementarteilchen vor? Sind die Kollisionen Voraussetzung für die Entstehung schwerer Elemente wie Gold oder Platin?