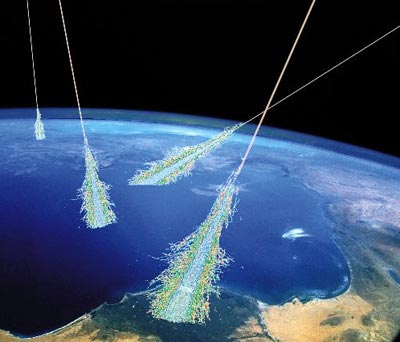

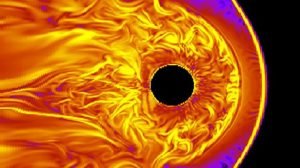

Unaufhörlich prasseln hochenergetische Teilchen aus dem All auf die Erde ein. Diese kosmische Strahlung entsteht bei gewaltigen Energieausbrüchen im Universum, wenn Teilchen beschleunigt und durch das Weltall geschleudert werden. Quellen der kosmischen Strahlung sind beispielsweise Supernovae, aber auch das Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Sogar von jenseits unserer Galaxie kommt ein Teil dieses Teilchenbombardements.

Noch immer rätselhaft

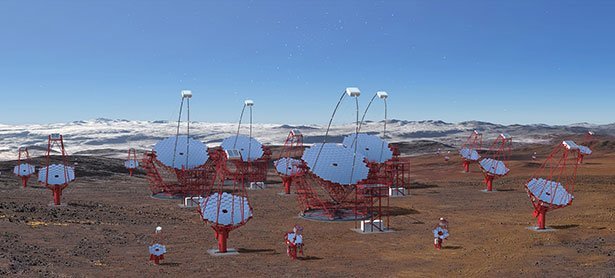

Die kosmischen Teilchen transportieren damit Botschaften von den extremen Orten des Universums. Doch obwohl sie allgegenwärtig sind, wissen Forscher bislang wenig über sie. Wo entsteht die hochenergetische kosmische Strahlung? Was können wir von ihr über ihre Quellen lernen? Diesen und anderen Fragen widmet sich ein Forschungskonsortium mit über 1.000 Mitgliedern. Sie begleiten den Bau einer neuen Teleskopanlage, die auf La Palma und in Chile entstehen soll: das Cherenkov Telescope Array, kurz CTA.

Zu dem Konsortium gehören auch die Teams um Julia Tjus von der Ruhr-Universität Bochum und Wolfgang Rhode von der Technischen Universität Dortmund. Die beiden Gruppen kooperieren im „Ruhr Astroparticle and Plasma Physics Center“ und tragen zu den Vorarbeiten zum Bau der CTA-Teleskope bei. Diese sollen in Zukunft hochenergetische Gammastrahlung aus dem All auffangen.

Extrem energiereich – und schwer nachzuweisen

Die Teilchen der kurzwelligen Gammastrahlung sind nichts anderes als Photonen, also Lichtteilchen. Ihre Energie ist aber zehn Billionen Mal größer als die von sichtbarem Licht. Wenn diese Partikel in der Erdatmosphäre mit Gasmolekülen und Atomen wechselwirken, entsteht dabei ein sehr schwacher Lichtblitz, der gerade einmal eine Milliardstel Sekunde anhält und mit bloßem Auge nicht zu sehen ist. Dafür braucht es spezielle Detektoren – so wie das CTA sie haben wird.