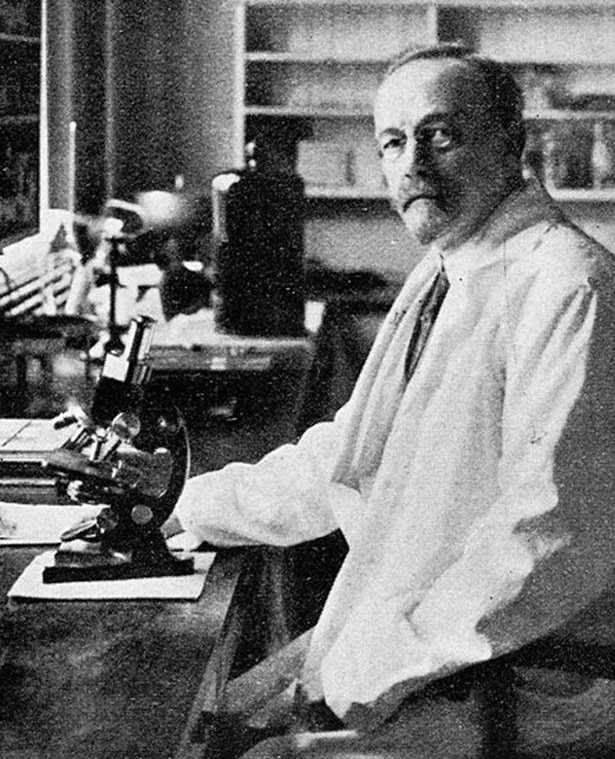

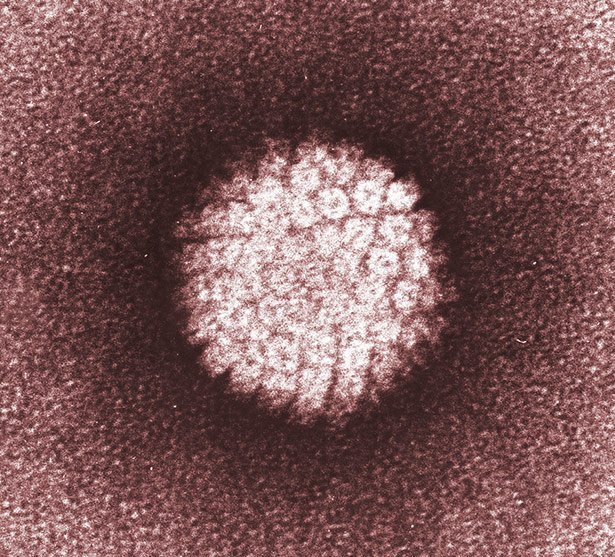

Der wahrscheinlich eklatanteste Fall eines Nobelpreis-geschmückten Irrtums ist die Verleihung des Medizin-Nobelpreises an den dänischen Forscher Johannes Fibiger. Er erhielt ihn 1926 für die Entdeckung eines Parasiten, den Fadenwurm Spiroptera carcinoma, der bei Ratten Krebs auslöste – das jedenfalls dachten Fibiger und auch das Nobelpreiskomitee. In einer Zeit, als man fieberhaft nach den Auslösern von Krebs suchte, war dies eine echte Sensation.

Mangelernährung statt Krebstumore

Doch wenige Jahre später stellte sich die Parasitengeschichte als kompletter Unsinn heraus. Denn die vermeintlichen Krebstumore, die seine Ratten entwickelten, waren gar nicht bösartig. Stattdessen handelte es sich um gutartige Geschwülste, wie sie typischerweise bei einem starken Vitamin A-Mangel auftreten. Wahrscheinlich lag dies daran, dass Fibiger seine Tiere wenig artgerecht mit Weißbrot und Wasser ernährte.

Dass dies zu Mangelerscheinungen führen kann, fiel Fibiger nicht auf, weil der Forscher neben den mit dem Fadenwurm infizierten Ratten keine nicht-infizierte Kontrollgruppe hielt. Solche Kontrollversuche waren Anfang des 20. Jahrhunderts noch nicht durchgängig üblich. Fibiger erkannte daher den wahren Grund der Tumore nicht und interpretierte sie fälschlicherweise als Krebs in Folge des Fadenwurm-Befalls.

„Beginn einer neuen Ära“

Obwohl Fibingers vermeintliche Erkenntnisse längst widerlegt sind, wird er noch immer in der Liste der Medizin-Nobelpreisträger geführt. Dort fehlt bis heute jeder Verweis darauf, dass Fibinger falsch lag. Stattdessen kann man dort noch die damalige Preisrede lesen, in der es unter anderem heißt: „Fibigers Entdeckung markiert den Beginn einer neuen Ära, einer neuen Epoche in der Geschichte des Krebses… Fibiger war ein Pionier im schwierigen Feld der Krebsforschung und wird es bleiben.“