Mit der Identifizierung des „Inneren Feinds“ und der Erkenntnis, wie Viren zu Auslösern bei der Tumorentstehung werden können, haben Bishop und Varmus die Tür zur modernen Krebsforschung weit aufgestoßen. 1989 erhalten beide dafür den Nobelpreis für Medizin.

Und doch handeln auch sie sich mit ihren Thesen und Theorien durchaus Widerspruch und sogar Spott ein. Denn ihre Annahme, ein ähnlicher Mechanismus könne auch beim Menschen für die Entstehung von Tumoren verantwortlich sein, passt nicht in das etablierte wissenschaftliche Weltbild. Nach diesem gelten Viren bei Tieren zwar als bekannte und nachgewiesene Auslöser von Tumorerkrankungen, beim Menschen jedoch wird ein solcher Zusammenhang bezweifelt. Hier werden nach wie vor erbliche oder aber Umweltfaktoren als Hauptverursacher angesehen.

Das erste humane Retrovirus

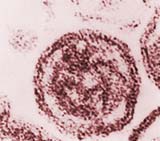

Erst Anfang der 1980er Jahre ändert sich das. 1980 untersucht der Virenforscher Robert Gallo gemeinsam mit Kollegen am National Cancer Institut in den USA einen Patienten, der unter einem gutartigen Hautgeschwür, einem so genannten kutanösen T-Zell Lymphom leidet. In den Gewebeproben entdeckt er einen bisher noch niemals bei einem Menschen nachgewiesenen Erreger, einen Retrovirus. Während diese RNA-Viren bei Tieren schon seit langem bekannt sind – auch das Rous-Sarkoma-Virus gehört zu dieser Gruppe – geschieht dieser Nachweis beim Menschen damit zum ersten Mal.

Gallo erforscht in den folgenden Jahren gemeinsam mit japanischen Kollegen seine Verbreitung und Biologie. Dabei stoßen die Wissenschaftler auf einen unvermuteten Zusammenhang: Während ein Großteil der Infizierten im Laufe der Jahre nur gutartige Hautveränderungen entwickelt, erkranken einige wenige von ihnen an einer besonders schweren Form der Leukämie, dem so genannten adulten T-Zell Leukämie Lymphom. Diese Krebsform tritt zwar meist erst im sechsten Lebensjahrzehnt auf, führt dann aber relativ schnell zum Tode. Während nur rund ein bis vier Prozent der Infizierten an dieser Leukämie erkranken, tragen alle Erkrankten das Virus in sich.