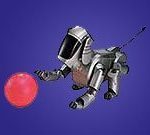

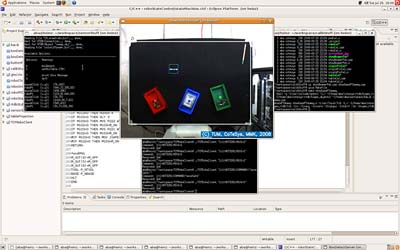

Der Biophysiker Jan-Moritz Franosch von der Technischen Universität München hat zusammen mit Studenten ein künstliches Seitenlinienorgan für den Unterwasserroboter Snookie entwickelt. Damit kann dieser etwa eine Handbreit vor dem Bug und an den Seiten Hindernisse und Bewegungen im Wasser erkennen.

Hitzethermistoren im Einsatz

Das künstliche Organ ermittelt Druck- und Strömungsänderungen rund um den Roboter nicht mit herkömmlichen Staudruckmessern, die viel zu groß und ungenau wären, sondern mit so genannten Hitzethermistoren.

Sobald sich die Strömungsgeschwindigkeit ändert, führt dies auch zu einer geänderten Wärmeabfuhr in einem beheizten Draht. Und die lässt sich elektronisch in den Sensorelementen auf kleinstem Raum und sehr schnell messen. So registrieren sie Druckschwankungen von weniger als einem Prozent, jede zehntel Sekunde auf einem Raum von wenigen Quadratmillimetern, bei geringstem Stromverbrauch.

Mehr als nur ein Versuchsfahrzeug

Franosch und sein Kollege, der Elektroingenieur Stefan Sosnowski vom Robotik-Lehrstuhl der TUM sehen in dem Unterwasserroboter Snookie nicht nur ein Versuchsfahrzeug. Sie erwarten breite Einsatzmöglichkeiten von autonomen Unterwasserrobotern, etwa bei der Untersuchung von Schiffswracks oder bei Suchaktionen in der Tiefsee, auch um nach Flugzeugunglücken die Flugschreiber zu finden. Oder auch- viel profaner – bei der Untersuchung von Tanks und Kanalisation.

Auf dem Weg zu Roboterschwärmen

Leo van Hemmen dagegen erwartet auch beachtliche Möglichkeiten für Roboter mit einem noch sensibleren Seitenliniensystem an Land, denn natürlich funktioniert die Erkennung von Druck- und Strömungsschwankungen auch in der Luft. Daran arbeiten Forscher bereits in einem anderen Projekt.

Die technischen Seitenlinienorgane könnten nach Ansicht der Wissenschaftler beispielsweise eine preiswerte Alternative zu Laserscannern sein, die heute die unmittelbare Umgebung eines Roboters abtasten – mit dem Vorteil, dass sie nicht durch andere Roboter geblendet werden wie Laserscanner. Dies würde es ermöglichen, autonome Roboter im Schwarm einzusetzen, was ihnen wiederum ganz neue Aufgabenfelder eröffnet.

Technische Universität München

Stand: 23.04.2010