Heute ist Großbritannien eine Insel – die Nordsee und der Ärmelkanal trennen sie vom Rest des europäischen Kontinents. Doch das war nicht immer so. Am Ende der letzten Eiszeit, vor rund 12.000 Jahren, war so viel Wasser in den großen Gletschern der Nordhalbkugel gebunden, dass die Meeresspiegel bis zu 120 Meter tiefer lagen als heute. Als Folge lagen weite Teile der eher flachen Nordsee trocken. Die Meeresküste begann erst rund 600 Kilometer weiter nördlich.

Erste Funde schon vor gut 100 Jahren

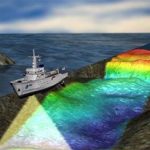

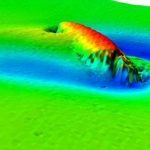

Doch wie sah das vom Meer befreite eiszeitliche Land aus? Wie groß war es und wer lebte dort? Erste Hinweise darauf, dass Teile der Nordsee einst trocken lagen, wurden schon 1913 auf der Doggerbank gefunden. Diese rund 300 Kilometer lange und stellenweise nur 13 Meter tief unter Wasser liegende Sandbank liegt zwischen der Ostküste Englands und der Westküste Dänemarks. Dort förderten Fischernetze immer wieder Überreste von Landpflanzen, Tierknochen und sogar einige bearbeitet aussehende Feuersteine zutage.

1931 dann brachte ein Fischtrawler, der 40 Kilometer vor der Küste von Norfolk seine Netze ausgeworfen hatte, einen Torfklumpen an die Oberfläche, der einen besonderen Fund barg: In ihm steckte eine zurechtgeschnitzte Geweihspitze, die offenbar einst als Harpune diente. Datierungen enthüllten, dass dieser Fund schon knapp 12.000 Jahre alt war. Er war der erste eindeutige Beleg dafür, dass es zu jener Zeit Menschen in dieser heute versunkenen Gegend gab.

Von England bis nach Dänemark

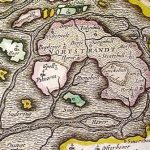

Wissenschaftler vermuten, dass sich das versunkene Land – Doggerland getauft – vor rund 10.000 Jahren noch über mehr als 45.000 Quadratkilometer erstreckte. Es reichte von der Ostküste Englands bis nach Südschweden und Dänemark und grenzte im Süden an die heutigen Küsten der Niederlande und Deutschlands. Die Menschen der Steinzeit konnten demnach trockenen Fußes zwischen England und dem Rest des Kontinents hin- und herwandern.