Weil die Lichtwellen im Laserstrahl alle im gleichen Takt schwingen und extrem gerichtet sind, eignen sie sich besonders gut dafür, Entfernungen genau zu messen. Kein Wunder also, dass Laser-Messgeräte nicht nur im Baumarkt erhältlich sind oder bei Vermessungstechnikern eingesetzt werden. Längst sitzen die unsichtbaren Lineale im Auto, helfen beim Aufspüren verborgener Ruinen oder dienen dazu, die rätselhaftesten Wellen des Universums zu detektieren.

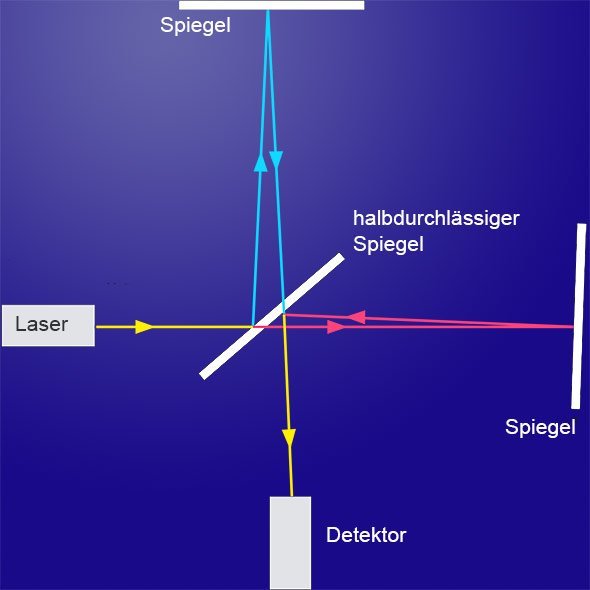

Das Prinzip der Entfernungsmessung per Laser ist eigentlich simpel: Das Gerät sendet kurze Laserpulse aus, die an potenziellen Hindernissen reflektiert werden. Über die Zeit, die das Licht braucht, um wieder beim Sensor anzukommen, ermittelt ein Computer den Abstand. Die Dämpfung oder Phasenverschiebung der Laserwellen liefern zusätzliche Informationen.

Ruinen und schwebende Gase

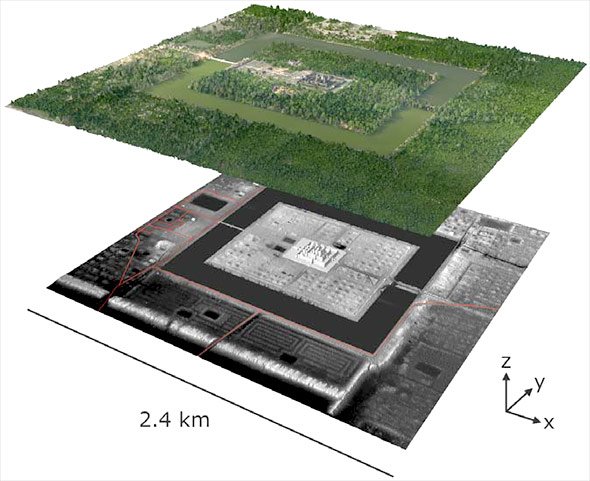

Dieses Messprinzip mit Laserstrahlen wird auch bei der Kartierung per LIDAR (Light Detection and Ranging) genutzt. Durch dieses Abtasten des Untergrunds per Infrarot- oder UV-Laserlicht haben Archäologen beispielsweise alte Römerstraßen in England aufgespürt oder auf der Halbinsel Yucatan tausende vom Urwald überdeckte Bauwerke der Maya entdeckt. 2013 stellten Forscher mit Hilfe von LIDAR-Messungen fest, dass die Tempelstadt Angkor Wat in Kambodscha einst Teil einer gewaltigen Megacity war – einer Stadt, die sich vor knapp tausend Jahren über mindestens 370 Quadratkilometer erstreckte.

LIDAR kann aber auch dazu eingesetzt werden, um Gase und Schwebteilchen in der Atmosphäre zu messen. So diente ein LIDAR im Frühjahr 2010 dazu, um die Dichte der Vulkanasche im deutschen Luftraum nach dem Ausbruch des Eyjafjallajökull zu ermitteln. Ein neuer, mit einem Laserinstrument bestückter Satellit kann künftig aber auch die genaue Methankonzentration in der Lufthülle messen – und soll dieses potente Treibhausgas kartieren.