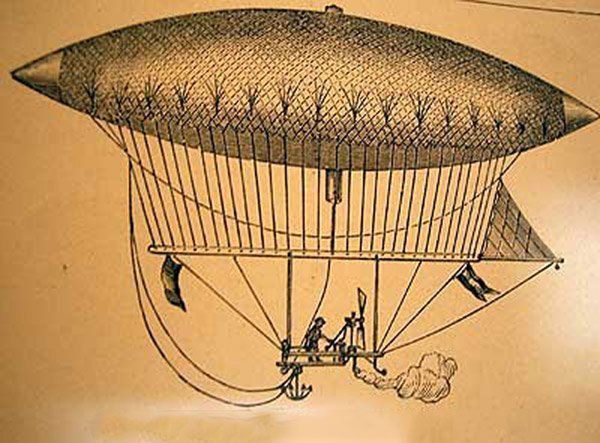

Luftschiffe gab es schon lange, bevor sich die ersten Flugzeuge in die Lüfte erhoben: Schon 1852 konstruierte der französische Luftfahrtpionier Henri Giffard einen 44 Meter langen Wasserstoffballon mit Gondel, der von einer Dampfmaschine vorwärtsbewegt wurde. Sein erster Flug von Paris in die nahegelegene Stadt Trappe war der erste motorisierte Flug der Menschheit.

Was macht ein Luftschiff aus?

Das Prinzip eines Luftschiffs ist simpel: Im Gegensatz zum Flugzeug benötigt es weder Flügel noch den Vortrieb von Triebwerken, um sich in die Luft zu erheben. Stattdessen bekommt es einen Großteil seines Auftriebs von seinem Traggas – einem Gas, das leichter ist als Luft. Früher wurde als Traggas der leicht brennbare Wasserstoff eingesetzt, heute sind Luftschiffe meist mit Helium gefüllt. Im Gegensatz zu Heißluftballons besitzen Luftschiffe zudem Motoren und Leitwerke, mit denen sie sich gerichtet vorwärtsbewegen können.

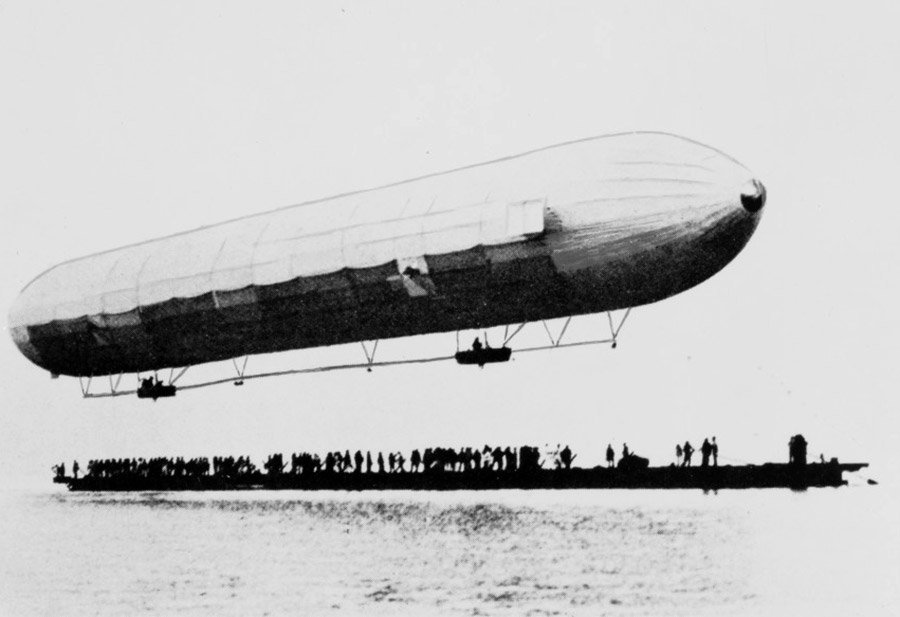

Die meisten heute noch fliegenden Luftschiffe sind „Blimps“ – Prallluftschiffe ohne festes Hüllengerüst. Sie bekommen ihre typische Zigarrenform allein durch den Druck des Gases gegen die dünne, flexible Hülle ihres Auftriebskörpers. In der großen Ära der Luftschiffe aber dominierte eine andere Bauform: der Zeppelin. Diese Starrluftschiffe besitzen im Inneren ihres in mehrere Kammern geteilten Gasballons ein festes Gerüst, das ihnen wie ein Skelett Stabilität und Form gibt – ein entscheidender Vorteil.

Die ersten Passagierflüge

Es ist daher kein Zufall, dass die Blütezeit der Luftschiffe erst mit der Erfindung des Zeppelins beginnt. Als der deutsche Offizier und Ingenieur Graf von Zeppelin am 2. Juli 1900 mit dem ersten Starrluftschiff über den Bodensee aufsteigt, legt er den Grundstein für einen Boom dieser Fluggeräte. Denn während sich Blimps durch den Fahrtwind verformen und ihre Aerodynamik verlieren, behalten Zeppeline ihre windschnittige Zigarrenform. Sie können daher schneller fliegen und größere Ausmaße erreichen.