Alles begann mit einer Qualle: Als der japanische Biochemiker Osamu Shimomura in den 1960er Jahren das Leuchten von Aequorea victoria untersuchte, stieß er auf ein Molekül, das die Welt verändern sollte. Denn als Quelle der Farbenspiele dieser Quallenart identifizierte der Forscher das grün fluoreszierende Protein (GFP). Dieses Protein fluoreszierte unter UV-Licht hellgrün.

Vom Quallenprotein zum Biomarker

Wie Shimomura herausfand, absorbieren sogenannte Chromophore in dem Protein die Strahlung und werden dadurch energetisch angeregt. Unmittelbar danach kehren sie in ihren Grundzustand zurück und emittieren die aufgenommene Energie wieder – diesmal jedoch als grünes sichtbares Licht. Seine Entdeckung stieß in der Wissenschaftsgemeinde auf großes Interesse und veranlasste viele Forscher dazu, sich dem grün leuchtenden Quallenprotein näher zu widmen.

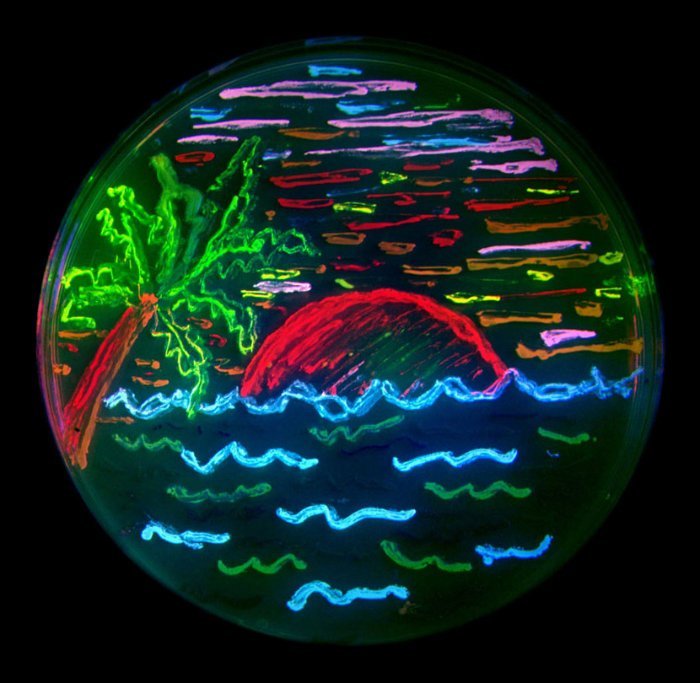

Mitte der 1990er Jahre gelang es den Molekularbiologen Martin Chalfie und Douglas Prasher, das Gen für GFP zu isolieren und zu sequenzieren. Seitdem ist es möglich, mithilfe der Gentechnik künstlich leuchtende Wesen zu erzeugen und das grün fluoreszierende Protein als Biomarker zu benutzen. Dank Roger Tsien standen dafür bald sogar noch weitere Proteine zur Verfügung. Der Chemiker entwickelte auf Basis des GFPs andere Varianten, die in allen Farben des Regenbogens leuchten.

Transgener Leucht-Zoo

Heute sind das grün fluoreszierende Protein und andere Fluoreszenzproteine aus der medizinischen und biochemischen Forschung nicht mehr wegzudenken. Ihr Leuchtsignal kann in lebenden Zellen oder Organismen biologische Prozesse sichtbar machen, die dem Wissenschaftlerauge sonst verborgen bleiben. Veränderungen von lebenden Hirnzellen, das Wachstum von Tumoren, aber auch Transportprozesse auf Zellebene lassen sich mithilfe fluoreszierender Proteine nachvollziehen.