In Schichtsilikaten sieht auch Helen Hansma von der Universität von Kalifornien in Santa Barbara die Wiege des Lebens Die Idee dafür kam ihr im Urlaub, nachdem sie und ihre Familie in einer alten Mine in Connecticut Glimmer gesammelt hatten. Dieses Mineral aus schichtförmig angeordneten Silikatverbindungen ist sehr weich und für seinen Glanz und seine blättrige Struktur bekannt.

Zuhause tropfte die Forscherin ein paar Tropfen Wasser auf eine Glimmerprobe und besah sie sich unter dem Mikroskop. Dabei bemerkte sie ein paar grünliche, organische Ablagerungen an einigen Kanten des Glimmers. „Ich kam darauf, dass das eigentlich auch ein guter Ort für die Entstehung des Lebens gewesen sein könnte – geschützt in diesen Stapel von Schichten, die sich in Reaktion auf fließendes Wasser auf oder ab bewegten“, erklärt Hansma. „Das wiederum könnte die mechanische Energie geliefert haben, um chemische Bindungen zu erzeugen oder zu brechen.“

Lebensfreundliche Zwischenräume

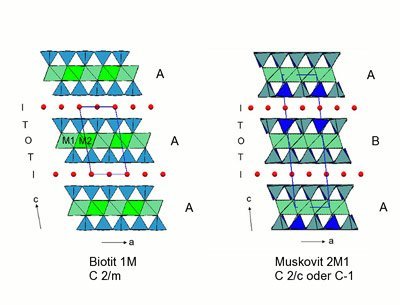

Angeregt durch diese Beobachtungen arbeitete die Forscherin ihre Hypothese aus und führte unter anderem Untersuchungen von „Mica“, wie die Schichtsilikate im englischen Sprachraum bezeichnet werden, mit Hilfe des Rasterkraftmikroskops durch. „Die Mica-Schichten sind so dünn, dass eine Million von ihnen in eine nur einen Millimeter dicke Scheibe Glimmer passen“, erklärt Hansma. „Sie sind anatomisch so flach, dass wir im Rasterkraftmikroskop DNA-Moleküle frei über ihre Oberfläche schwimmen sehen können, ohne sie freipräparieren zu müssen.“

Es zeigte sich, dass die winzigen Zwischenräume der Silikatschichten eine Umgebung bieten, die nicht nur für lebende Zellen, sondern auch für alle Klassen der Biomoleküle, von Proteinen über Nukleinsäuren zu Kohlenhydraten und Fetten, eine geeignete Umgebung bieten. 2010 ging Hansma mit ihrer „Life in the Sheets“-Hypothese an die Öffentlichkeit. Der Kern ihres Szenarios: Zwischen den nur lose aneinander haftenden Schichten des Glimmers bilden sich strukturierte Kompartimente – abgegrenzte Kammern, die den Bausteinen des Lebens das optimale chemische und physikalische Umfeld geboten haben könnten, um sich zu den ersten Zellen zusammenzulagern.