Wie bei anderen Investitionen in erneuerbare Energien stellt sich auch bei der Agri-Photovoltaik die Frage: Lohnt sich das Ganze für diejenigen, die diese Anlagen betreiben? Denn neben den möglichen Synergie-Effekten durch die doppelte Flächennutzung müssen auch die Kosten für Bau und Betrieb der Anlagen berücksichtigt werden.

Günstiger als Dach-Anlagen

Wie hoch Investition und laufende Kosten sind und was dann der Strom aus der Agri-Solaranlage letztlich kostet, haben Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) exemplarisch ausgerechnet. Demnach liegen die Kosten für die Solarmodule selbst, für die elektrischen Komponenten und den Netzanschluss in ähnlicher Höhe wie bei einer normalen freistehenden Solaranlage. Etwas teuer sind allerdings bifaziale oder halbtransparente Glas-Solarmodule. Deutlich kostspieliger als eine gängige Solaranlage sind allerdings die Unterkonstruktionen und die Installation, speziell bei hoch aufgeständerten Anlagen.

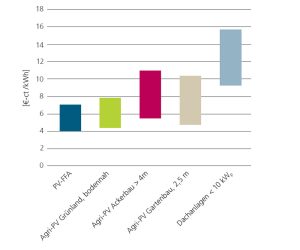

Insgesamt liegen die Stromgestehungskosten je nach Anlagentyp und landwirtschaftlicher Nutzung der Fläche nach Berechnungen der Fraunhofer-Forscher zwischen fünf und gut zehn Cent pro Kilowattstunde. Niedrige Agri-Photovoltaikanlagen im Grünland sind dabei günstiger als hoch aufgeständerte Anlagen auf Ackerflächen. Das bedeutet: Agri-Photovoltaik ist in Deutschland zurzeit zwar etwas teuer als Freiflächen-Solaranlagen, aber deutlich günstiger als eine Solaranlage auf dem Dach.

„Strom aus einem Agri-PV-Kraftwerk ist meistens dann am lukrativsten, wenn er für den Eigenverbrauch genutzt wird und so den externen Strombezug unmittelbar verringert“, heißt es im Agri-PV-Leitfaden des Fraunhofer ISE. „Beispielsweise können bei einem gewerblichen Strompreis von 14 bis 16 Eurocent pro Kilowattstunde und Stromgestehungskosten um sieben Eurocent pro Kilowattstunde sieben bis neun Eurocent pro Kilowattstunde eingespart werden.“