Der Placebo-Effekt und sein negativer Gegenpart sind ein verbreitetes, geradezu alltägliches Phänomen. Aber nicht alle Menschen scheinen dafür gleichermaßen anfällig zu sein. Während bei einigen schon eine Pseudopille reicht, um komplett schmerzfrei zu werden, reagieren andere selbst bei aufwändigeren Schein-Behandlungen überhaupt nicht. Aber warum?

Genauso stark, aber anders

Sommer 2008, ein Versuchsraum an der Medizinischen Universitätsklinik Tübingen. Hier führen Paul Enck und seine Kollegen ein Placebo-Experiment der besonders dynamischen Art durch: Ihre Versuchspersonen, gesunde Männer und Frauen, werden auf einen motorbetriebenen Drehstuhl gesetzt, dessen Rotation nach einiger Zeit Übelkeit auslösen kann. Ein Teil der Probanden bekommt kurz vorher etwas Übelschmeckendes verabreicht, verbunden mit der Warnung, dass dies die Übelkeit noch verstärken kann.

Wie erwartet macht sich durch diese Information ein Nocebo-Effekt bemerkbar – interessanterweise aber vorwiegend bei den männlichen Probanden. Die Frauen scheinen weniger anfällig zu sein. Das aber ändert sich, als die Forscher den Versuch etwas abwandeln. Sie wiederholen den Drehstuhltest samt Geschmacksreiz mit einer weiteren Gruppe von Probanden, diesmal aber mehrfach, um eine Konditionierung zu erreichen. Wie sich zeigt, zeigen nun die Frauen den stärkeren Nocebo-Effekt. Nach Ansicht der Forscher zeigt dies, dass zwar beide Geschlechter anfällig für eine Nocebo-Wirkung sind, Männer scheinen aber stärker auf Suggestion zu reagieren, Frauen auf Konditionierung –zumindest in ihrem Experiment.

Stress und Belohnung

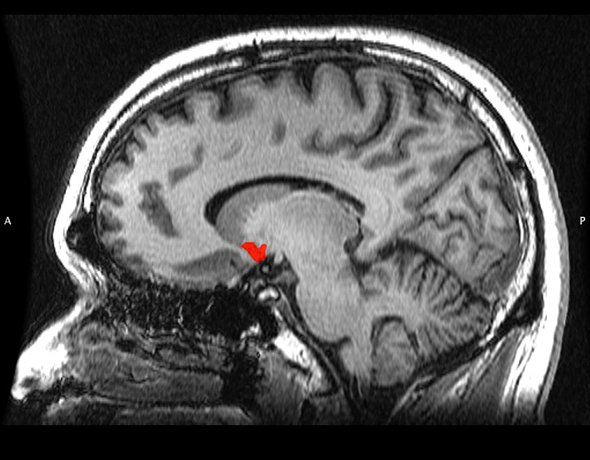

Aber es gibt noch andere Faktoren, die unsere Anfälligkeit für den Placebo-Effekt beeinflussen. So zeigen Studien, dass auch die Persönlichkeit eine wichtige Rolle spielen könnte: Menschen, die eher ängstlich und stressanfällig sind, reagieren demnach schlechter auf Placebo-Schmerzmittel als gelassenere, optimistischere Personen.