Um die Effekte einer veränderten Aktivator- oder Inhibitorproduktion am Computer zu simulieren, suchte sich Zellbiologe Schlake fachkundige Unterstützung bei den Physikern Jens Timmer und Stefan Reinker von der Universität Freiburg. Gemeinsam feilten sie an den Gleichungen, die dem Reaktions-Diffusions-Modell zugrunde liegen. Dabei mussten sie auch berücksichtigen, dass die Haarfollikelbildung offenbar in mehreren Wellen erfolgt. So bilden sich zunächst große primäre Follikel. In den frei gebliebenen Zwischenräumen entstehen dann im Zuge einer zweiten Welle neue kleinere Follikel.

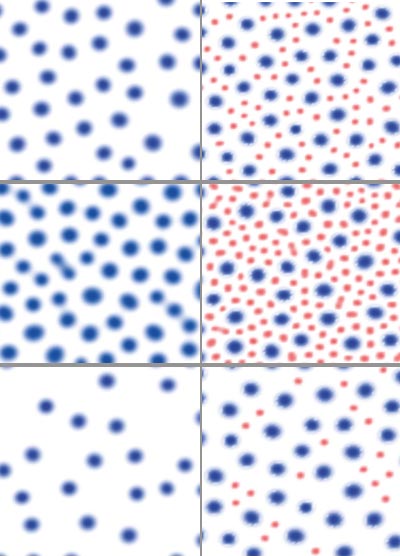

Muster von Haarfollikeln

Die Forscher spielten die Musterbildungsprozesse mit unterschiedlichen Parametereinstellungen am Rechner durch: Erhöhten sie die Konzentration des Aktivators moderat, und zwar sowohl während der ersten als auch während der darauffolgenden Welle, so stieg die Zahl der farbigen Spots auf dem Bildschirm. Das entspricht einer größeren Dichte an Haarfollikeln. Eine erhöhte Konzentration des Inhibitors vergrößerte dagegen die weißen Zwischenräume, es bildeten sich weniger neue Spots.

Bei nur mäßiger Erhöhung des Inhibitors bildeten sich ringähnliche Zonen – hier hatte sich der Aktivator angereichert – um die im Zuge der ersten Welle entstandenen Spots.

Im biologischen Modellsystem würde das zur Bildung neuer Haarfollikel führen. Der Inhibitor beeinflusst die Musterbildung somit sowohl quantitativ als auch qualitativ: Die Zahl der Spots, respektive der Haarfollikel, wird reduziert und ihre Verteilung ändert sich. Die Frage war nun, ob sich diese theoretischen Vorhersagen im Experiment bestätigen lassen.

Mäusefell als Indikator

Schlake und Sick erzeugten deshalb transgene Mauslinien, indem sie das Gen für das Signalprotein DKK2 in die befruchteten Eier von Mäusen injizierten, und drehten so an der Schraube für die Konzentration des Inhibitors. Wurde nämlich das Gen erfolgreich eingebaut, so wurde auch das entsprechende Signalprotein, das heißt der Inhibitor, vermehrt hergestellt. Das Ergebnis: die ausgewachsenen Mäuse waren nahezu unbehaart. „Bei ungenügender oder ungünstiger Integration des Gens sank hingegen dessen Ableserate und damit die Produktion des Signalproteins“, so der Biologe. Die Konzentration des Inhibitors blieb somit niedriger und die Mäuse hatten dementsprechend ein schütteres Fell.

Nachweis für Turing-Hypothese geglückt

Hautschnitte unter dem Mikroskop enthüllten: Die Zahl der Haarfollikel war gegenüber dem Wildtyp um 30 Prozent reduziert. Und statt der normalerweise gleichmäßigen Verteilung gab es Anhäufungen von Haarfollikeln, die durch haarlose Areale deutlich voneinander abgegrenzt waren. „Damit bestätigten die experimentellen Daten die Vorhersagen aus dem Computermodell“, betont Schlake. WNTs und DKKs erfüllen tatsächlich die theoretischen Anforderungen der Turing-Hypothese und kontrollieren maßgeblich die räumliche Anordnung von Haarfollikeln.

Die Arbeiten von Schlake und seinem Team liefern damit erstmals eine experimentelle Bestätigung für die Turing-Hypothese. Denn Turings Überlegungen galten seinerzeit nur den Gesetzmäßigkeiten der Musterbildung und nicht den Protagonisten in den vielfältigen biologischen Systemen. Aber Turings Geistesblitz war eine wichtige Voraussetzung dafür – ganz im Sinne des von Jean-Henri Fabre formulierten Satzes: „Die Mathematik ist eine wunderbare Lehrerin für die Kunst, die Gedanken zu ordnen, Unsinn zu beseitigen und Klarheit zu schaffen.“

MaxPlanckForschung / Christina Beck

Stand: 19.09.2008