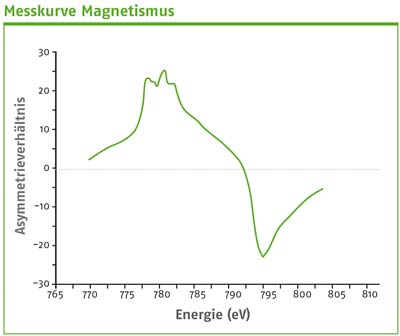

Im nächsten Schritt ging es darum nachzuweisen, dass die in das Ausgangsmaterial eingebauten Kobalt-Ionen auch magnetisch sind. Dazu maßen die Wissenschaftler noch einmal das Resonanzverhalten der Elektronen auf der L-Schale auf die polarisierte Röntgenstrahlung und berechneten die Differenz zwischen beiden Polarisierungsrichtungen. Da das Resonanzverhalten von der Spinrichtung der Elektronen abhängt, gibt dies einen Aufschluss über die Spinverteilung.

Bei magnetischen Materialien wechselt die Resonanzkurve normalerweise das Vorzeichen zwischen zwei bestimmten „Gipfeln“. Genau dieses Verhalten konnten die Forscher sowohl für Kobalt in Titanoxid als auch für Kobalt in Zinkoxid beobachten.

Wie stabil ist der Magnetismus?

Ein weiterer Nachweis für ferromagnetisches Verhalten ist die magnetische Stabilität. Mit einem Magnetometer kann man sie üblicherweise für die Gesamtheit der Probe messen, das heißt die gesamte magnetische Energie aller Bestandteile der Probe wird summiert. Mit der Methode der RUB-Physiker ist es nun sogar möglich, diese so genannte magnetische Hysterese für jedes einzelne Element einer Probe separat zu bestimmen.

Keine andere Methode bietet diese Möglichkeit – einer der Gründe dafür, dass die ALICE-Messkammer ständig ausgebucht ist. Für die Messung wird ein äußeres, sich veränderndes Magnetfeld angelegt und registriert, wie sich die charakteristischen Energiewerte im polarisierten Röntgenlicht ändern. Wichtige Kenngrößen sind dabei unter anderem der Wert, bei der die Magnetisierung in einer Probe von einer Richtung in eine andere umkippt, und die so genannte magnetische Remanenz, das heißt die Magnetisierung, die übrig bleibt, wenn man das äußere Magnetfeld entfernt.