Ein Ziel der Archäometrie ist es, durch Materialanalysen archäologischer Artefakte Rückschlüsse auf deren Funktion und Nutzung zu gewinnen. Dies kann wertvolle Informationen dazu liefern, ob beispielsweise ein Gefäß einst Lebensmittel, Kosmetika oder sogar Medizin enthielt.

Das Rätsel der Keramikfläschchen

Einige Kulturen der späten Jungsteinzeit und der Eisenzeit haben kleine Keramikfläschchen mit Größen bis etwa zehn Zentimeter Größe hinterlassen. Solche Miniaturgefäße aus dem 5. Jahrtausend vor Christus sind aus den südöstlichen Voralpen, dem südwestlichen Transdanubien und dem Balkan bekannt.

Doch wozu dienten diese prähistorischen Fläschchen? Der ursprüngliche Inhalt und damit die Funktion sind auch bei vollständig erhaltenen Keramikfläschchen nach wie vor unklar. So könnten Anhaftungen tatsächlich Spuren des ursprünglichen Inhalts, aber auch sekundäre Bildungen durch die lange Bodenlagerung darstellen. Größe und Dekor dieser Funde wurden bisher dahingehend interpretiert, dass etwas Wertvolles darin aufbewahrt wurde, in Form von kosmetischen oder medizinischen Präparaten, möglicherweise für kultische Zwecke.

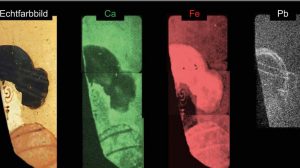

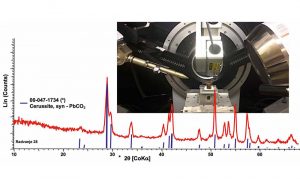

An diesem Punkt kommt die Archäometrie ins Spiel: Um sich der völlig unbekannten Natur der Rückstände in dem Fläschchen anzunähern, sind neben chemischen auch struktur- und materialwissenschaftliche Analyseverfahren – im Idealfall zerstörungsfrei oder zumindest minimalinvasiv – gefragt. Dafür nutzen Forschende Methoden wie die Elektronenmikroskopie, Röntgenfluoreszenzanalyse, Röntgenbeugung und Raman- oder IR-Spektroskopie, aber auch Analysemethoden aus der organischen Chemie wie die Gaschromatographie (GC) und Massenspektrometrie (MS).