Patienten mit besonders ausgeprägten Symptomen sollen zusätzlich zur Verhaltenstherapie Medikamente das Leben mit ADHS erleichtern. Substanzen wie Amphetamine oder Methylphenidat – besser bekannt als Ritalin – greifen dafür tief in den Hirnstoffwechsel ein und setzen vor allem bei den Botenstoffen Dopamin und Noradrenalin an.

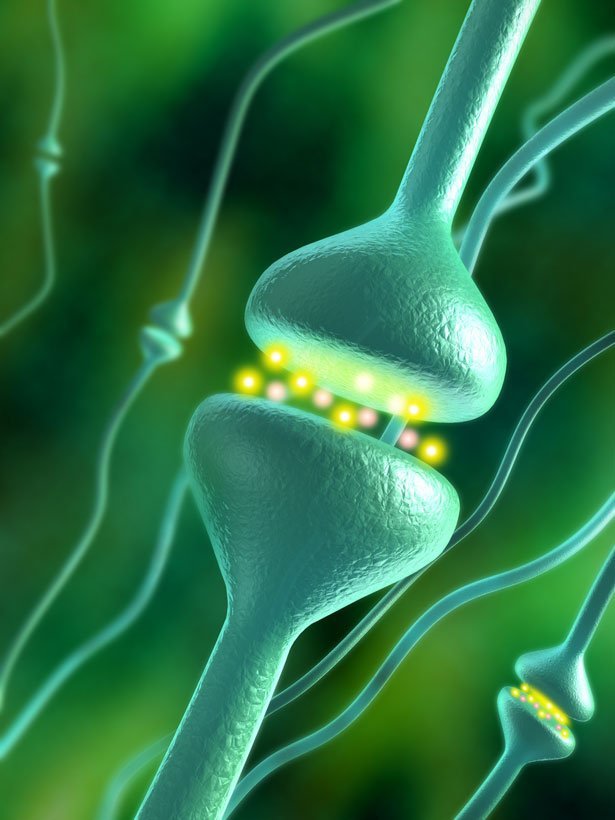

Botenstoffnachschub im synaptischen Spalt

Das Prinzip: Die Wirkstoffe erhöhen die Konzentration der anregenden Neurotransmitter im synaptischen Spalt zwischen den einzelnen Gehirnzellen: dort, wo die Botenstoffe an Rezeptoren andocken und elektrische Nervenreize auslösen können. Auf diese Weise versetzen die Mittel das Gehirn in einen Zustand erhöhter Aktivität, der über Stunden oder länger andauert. Bei gesunden Menschen lösen die Medikamente daher eine regelrechte Übersteuerung aus – sie putschen auf. Bei ADHS-Patienten heben sie die verminderte Botenstoffkonzentration hingegen auf ein normales Level.

Amphetaminen gelingt dies, indem sie aktiv die Ausschüttung zusätzlicher Botenstoffmoleküle fördern. Ritalin erzielt denselben Effekt mit einer anderen Strategie: Es verhindert die Wiederaufnahme von Dopamin und Co in die Gehirnzellen. Diese nehmen überschüssige Botenstoffe normalerweise regelmäßig wieder auf, um einer Reizüberflutung zu entgehen. Im Gehirn von ADHS-Patienten werden die Neutransmitter jedoch zu schnell wieder entsorgt. Dadurch versiegt der Botenstoffnachschub in ihrem Gehirn zu schnell, die Folge sind die Aufmerksamkeitsstörungen.

Unklarer Nutzen…

Wie gut die Mittel tatsächlich wirken, ist allerdings umstritten. Erst Ende November 2015 zeigte eine umfassende Meta-Analyse der Cochrane Collaboration: Die Datenlage zum Nutzen der Ritalin-Therapie bei ADHS ist äußerst dürftig. Demnach scheint Methylphenidat zwar gegen die typischen Symptome zu wirken und das Verhalten sowie die Lebensqualität betroffener Kinder zumindest geringfügig zu verbessern.