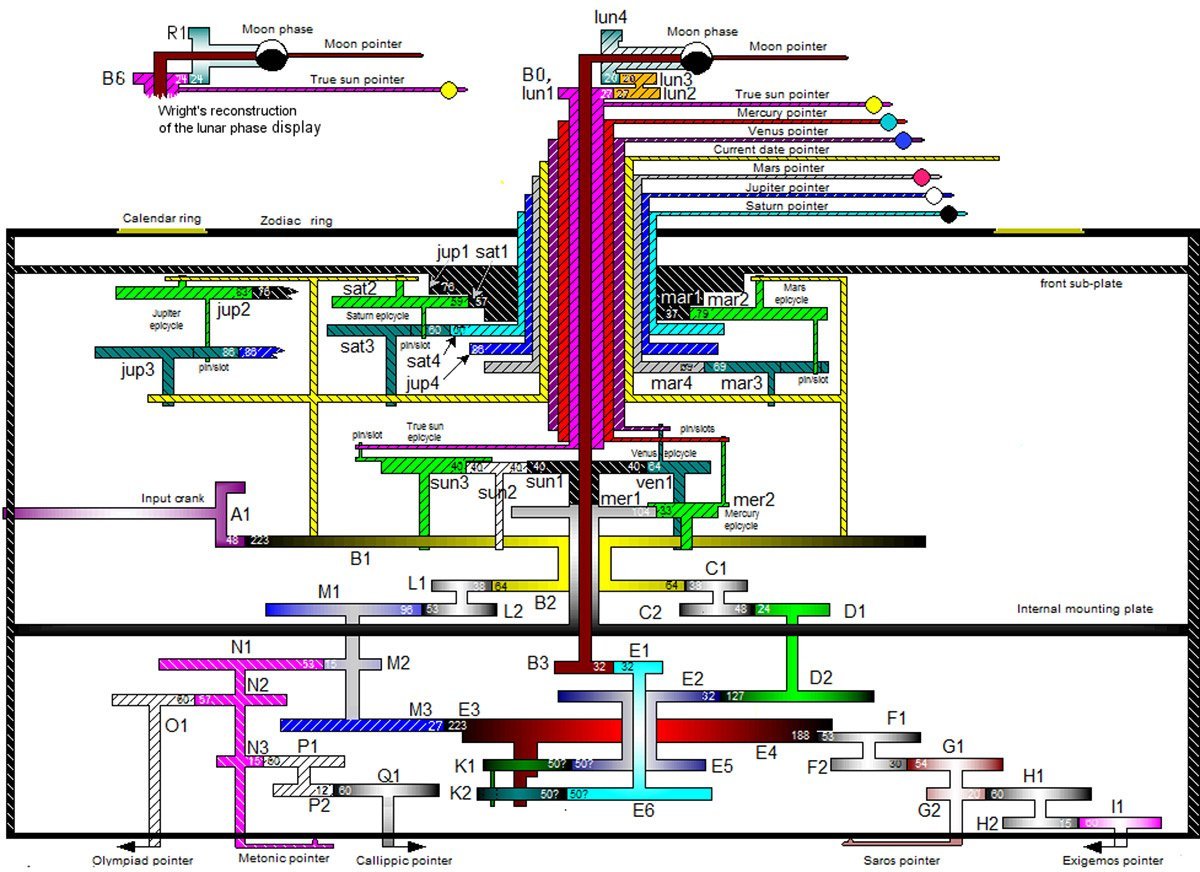

Das Rätsel um die Rückseite des antiken „Himmelscomputers“ klärt sich erst ab 1989, als eine Forschergruppe um Michael Wright vom Londoner Wissenschaftsmuseum den Mechanismus von Antikythera erstmals im Computertomografen untersucht.

Die Aufnahmen zerlegen die Fragmente des Geräts in mehr als 700 virtuelle Scheiben und machen so weitere verborgene Zahnräder und auch Beschriftungen an den Innenseiten und der Rückfront sichtbar. 2005 wiederholt das Antikythera Research Projekt diese Untersuchung mit noch hochauflösenderen CT-Aufnahmen.

Zyklen von Sonne und Mond

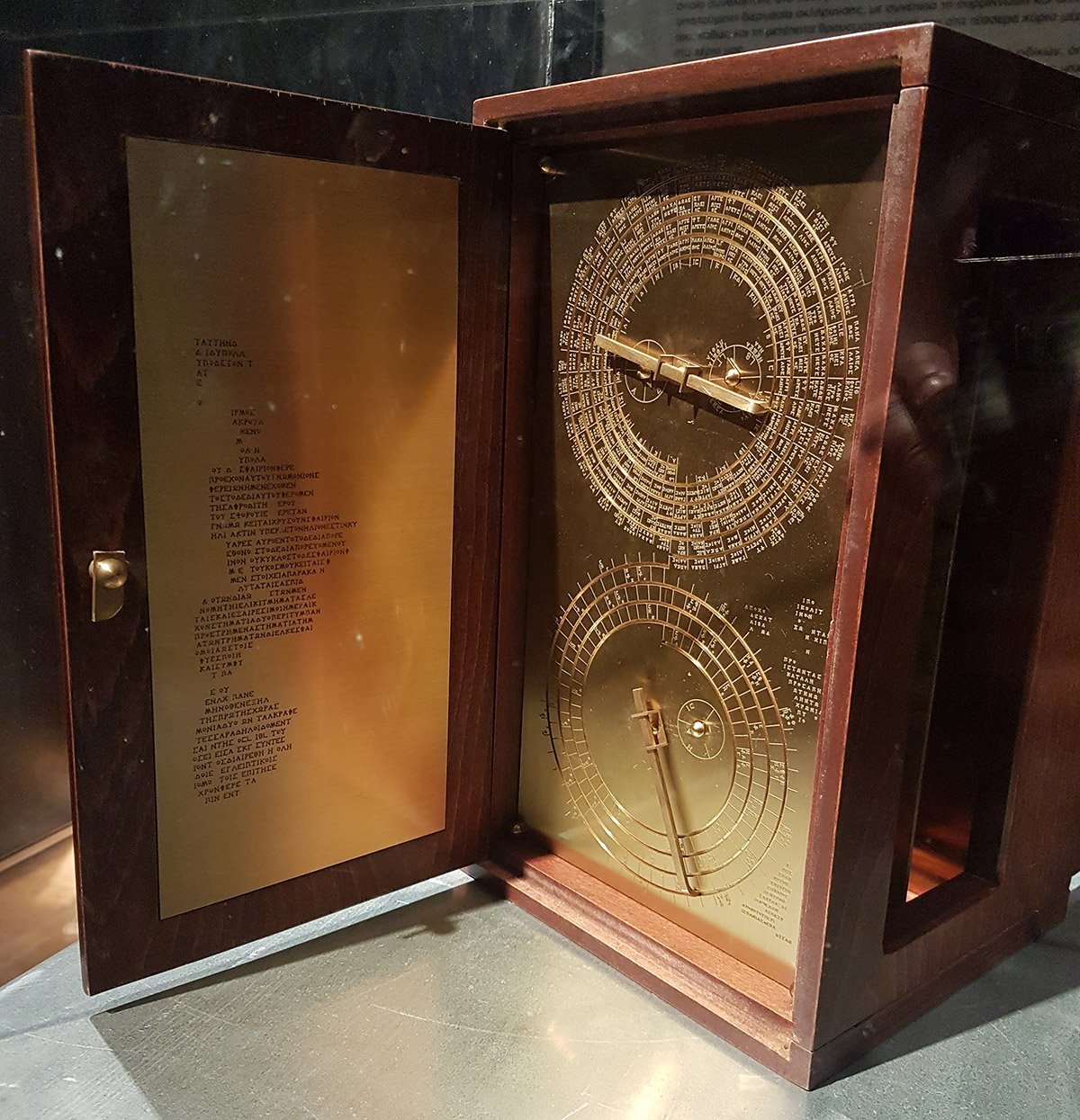

Das Ergebnis: Die Zifferblätter auf der Rückseite sind eine erstaunlich komplexe Anzeige von wiederkehrenden und miteinander verknüpften Zyklen von Mond und Sonne. So zeigt das obere, spiralige Zifferblatt den 235 Mondmonate umfassenden Meton-Zyklus – eine Zeitspanne, die genau 19 Sonnenjahren entspricht. Schon die Babylonier nutzten diesen Zyklus zur Synchronisation ihres Mond- und Sonnenkalenders mithilfe von Schalttagen. Ein kleinerer Einsatz im Zentrum dieser Anzeige zeigt den längeren, 76 Sonnenjahre umfassenden Kallippischen Zyklus an, der von griechischen Himmelsgelehrten ebenfalls zur Kalendersynchronisation verwendet wurde.

Das untere Spiral-Zifferblatt auf der Rückfront des Antikythera-Mechanismus besitzt 223 Unterteilungen und zeigt den rund 18-jährigen Saros-Zyklus an. Dieser markiert die Zeitperiode, in der sich Sonnen- und Mondfinsternisse wiederholen und erlaubt so eine Vorhersage dieser Ereignisse. Archäologische Funden wie der Sonnenwagen von Trundholm oder die Goldhüte lassen vermuten, dass dieser Zyklus wahrscheinlich schon in der Bronzezeit bekannt war. Im Zentrum des Saros-Zifferblatts findet sich ein Einsatz, der den drei Saroszyklen umfassenden Exeligmos-Zyklus anzeigt.