Wenn Renato Sala über die Entwicklung der Kulturen an der Seidenstraße spricht, lässt er sein Gegenüber nicht im Zweifel, dass er gerne mit Klischees bricht. Eine Frage, die ihn schnell in Rage bringt, ist, wie die glanzvollen Zivilisationen in Zentralasien sich in einer so trockenen und menschenfeindlichen Landschaft entwickeln konnten. „Diese Frage wird nie ernsthaft gestellt,“ erregt sich Sala, „und wenn doch, wird sie sofort von einer magischen Formel verdrängt: Die Seidenstraße.“

Populär sei das Szenario, dass die Entwicklung der Völker dieser Region rund zwei Jahrtausende lang auf dem Handel zwischen China, Indien, dem Iran und Europa beruhte. „Doch die Realität ist natürlich anders“, so Sala. „Tatsächlich sind die entscheidenden Faktoren der kulturellen Entwicklung in solch trockenen Zonen die erfinderischen Wege der Einheimischen, Wasser zu nutzen.“

Weiße Flecken der Archäologie

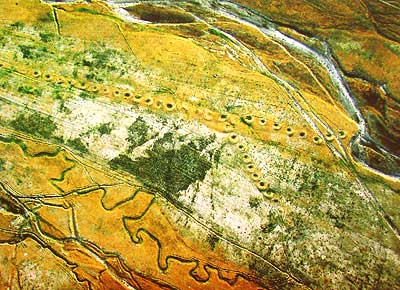

Diese Theorie präsentiert Sala nicht von ungefähr. Der Italiener arbeitet am Staatlichen Geoarchäologischen Institut in Almaty in Kasachstan. Er und seine Kollegen untersuchen seit mehreren Jahren die Siedlungsgeschichte Zentralasiens. Aufgrund der Größe des Landes und der dünnen Besiedelung gibt es insbesondere in Kasachstan noch zahlreiche „weiße Flecken“, die den Archäologen Sala immer wieder aus seinem Büro zu Expeditionen hinaus in die Steppen und Wüsten des Landes treiben.

Das Wassermanagement der früheren Kulturen Zentralasiens fasziniert Sala. Besonders die so genannten „Karez“ – kilometerlange Brunnengalerien, die Salas Meinung nach „eines der ausgeklügeltsten Wasserversorgungssysteme überhaupt sind, aber dennoch sowohl ethnographisch, archäologisch als auch hydrologisch bisher kaum untersucht wurden“.