Die philosophische Basis der Akupunktur bildet die traditionelle chinesische Medizin. Nach ihr strömt die Lebensenergie, das Qi, über spezielle Leiterbahnen durch den Körper. „Dabei zeigt es sich in gegensätzlichen Erscheinungsformen: hell und dunkel, warm und kalt, trocken und feucht“, heißt es dazu auf der Seite der Deutschen Akademie für Akupunktur (DAA).

Fließt das Qi ungehindert und steht im Gleichgewicht, ist der Mensch gesund. „Kippt die Balance von Yin und Yang, etwa durch Krankheitsauslöser wie Kälte oder Nässe, wird der Qi-Fluss holprig, stockend oder auch zu stürmisch und der betroffene Bereich unseres Körpers reagiert mit Krankheitssymptomen“, umschreibt die Deutsche Ärztegesellschaft für Akupunktur (DÄGfA) ziemlich poetisch-verklausuliert das Wirkprinzip. Eine Entsprechung für diese eher philosophisch-religiöse Deutung von Qi und Störungen existiert in der westlichen Medizin allerdings nicht.

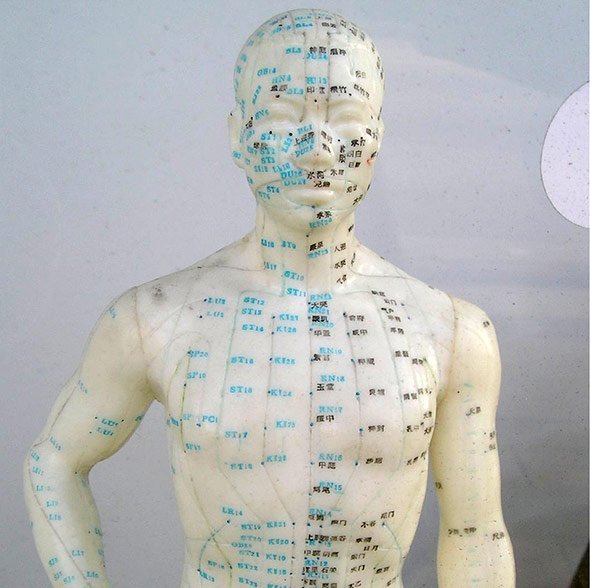

Die Meridiane

Die wichtigsten Leiterbahnen für das Qi sind die zwölf Hauptmeridiane. Diese spiegelbildlich in beiden Körperhälften verlaufenden Linien sind verschiedenen Organsystemen zugeordnet, zudem soll das Qi in ihnen jeweils in eine bestimmte Richtung fließen. Dadurch ergeben die „Yin“ und „Yang“-Meridiane eine Art Kreislauf für das Qi. Zusätzlich gibt es noch weitere Bahnen, die die Meridiane verbinden und ergänzen.

Für diese Bahnen gibt es nach gängigem Wissensstand in der westlichen Medizin keine eindeutige Entsprechung. Sie folgen weder konsistent Nerven, noch Blutgefäßen oder anderen anatomisch klar erkennbaren Strukturen. Hinzu kommt, dass sich Zuordnung, Namen und sogar die Position der Meridiane im Laufe der Geschichte teilweise geändert hat. Im 18. Jahrhundert soll ein chinesischer Heilkundiger sogar den Verlust der „ursprünglichen“ Leiterbahnen beklagt haben.