Björn Machalett ist über und über mit gelbem Staub bedeckt. Die feinen Körnchen sitzen überall, zwischen Fingern und Zähnen, in Nase und Ohren. Schweißtropfen bahnen sich ihren Weg durch einen feinen Film auf Gesicht und Nacken und hinterlassen helle Streifen auf der Haut, während Machalett unbeirrt Sediment-Proben aus der Wand vor sich kratzt, in Tütchen verpackt und nummeriert. Entkommen kann der Berliner Geograph dem Staub nicht. Das will er auch nicht, denn gerade dieses Staubes wegen ist er nach Almaty im Süden Kasachstans gekommen.

Auf einer Anhöhe über der Stadt, da, wo eine Ziegelei einst das Rohmaterial für ihre Backsteine abgebaut und einen der Vorlandberge angeschnitten hat, hockt Machalett ziemlich unbequem im unteren Ende eines Schachtes, der sich über ihm senkrecht durch eine beeindruckend hohe Lösswand zieht. Den Schacht hat er selbst gegraben. Dreißig Meter hoch, zwei Meter breit, vier Meter tief. Er ist nur ein Teil eines über 50 Meter hohen Lössprofils, das der Geograph hier bearbeitet. „500.000 Jahre Pleistozän, in nahezu ungestörter Abfolge,“ schwärmt Machalett.

Locus typicus

Der Stipendiat der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) ist im Rahmen seiner Doktorarbeit hier. Und er möchte nicht weniger, als eine entscheidende Lücke der europäischen Lössforschung schließen. „Bisher gibt es aus Südkasachstan keine hochauflösende Stratigraphie der Lösse“, so Machalett. „Dabei ist der Nordrand des Tien-Shan geradezu ideal für eine solche Arbeit.“

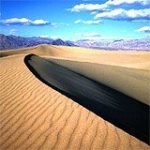

Almaty liegt direkt am Fuße des Sailijski Alatau, einem nördlichen Ausläufer des Tien-Shan-Gebirges. Innerhalb von wenigen Kilometern steigen hier die Berge auf bis knapp 5.000 Metern Höhe an. Die Stadt selbst liegt 800 Meter über dem Meeresspiegel, so wie die riesige Steppe, die sich von den Bergen aus mehrere hundert Kilometer weit nach Norden zieht. Direkt vor den Bergen haben sich bis zu hundert Meter mächtige Löss-Vorkommen angesammelt. Als sanfte, von Süd nach Nord abfallende Hügel verhüllen sie die zahlreichen Talausgänge am Fuße der Berge.