In Feldforschung sind Aebischer und Hickisch keine Anfänger. Die beiden kennen sich seit 2005 von einer Forschungsreise nach Costa Rica. Aebischer stammt aus Heitenried im Kanton Freiburg. Aus der 1.300-Seelen-Gemeinde zog es ihn in die Welt, je weiter, desto besser. 2007 lebte er sechs Monate in Kameruns Nki-Boumba-Bek-Nationalpark in einem Dorf und untersuchte für den WWF Kamerun Kothaufen diverser Antilopenarten und die Nester von Gorillas und Schimpansen. Für seine Bachelorarbeit analysierte er 2010 die Vegetation des Kilimanjaro. Sein Studium als Evolutionsbiologe an der Uni Bern hat er diesen Sommer abgeschlossen.

Der Wiener Raffael Hickisch ist eigentlich Informatiker, sattelte auf den Bachelor noch ein Masterstudium in Sozial- und Humanökologie drauf. Seine Abschlussarbeit führte ihn in den Senegal. Dort ging er der Frage nach, wie weit sich Gummibaumplantagen eignen, CO² zu speichern. Zum Chinko verschlug ihn „das Interesse an der Natur, die Neugier und einfach die Idee, so etwas zu versuchen“, berichtet er. Die Chinko-Expedition entpuppte sich als das Abenteuer, das sie gesucht hatten, ungeplante Zumutungen inklusive.

Krankheiten, Raubtiere und wenig Komfort

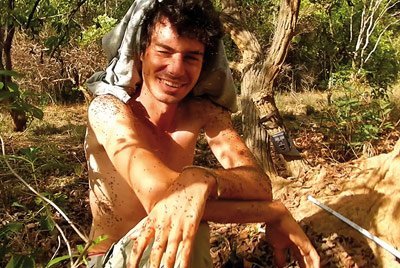

In der Trockenzeit wird es im Chinko-Becken tags bis zu 45 Grad heiß, nachts kühlt es bis auf zehn Grad ab. Moskitos verbreiten die Malaria, Tse-Tse-Fliegen die tödliche Schlafkrankheit. Aebischer und Hickisch impften vor dem Abflug alles, was die Tropenmedizin hergab, und schluckten Malaria-Pillen. Aebischer fing sich trotzdem auf beiden Reisen Malaria tropica ein, bekam sie mit starken Stand-by-Medikamenten aber in den Griff.

Pisten und Wege mussten Mararvs Leute im Chinko erst mit Macheten freihauen. Die nächste Siedlung war 60 Kilometer entfernt, die Hauptstadt Bangui auf dem Landweg tausend Kilometer. Lebensmittel müssen aus dem Ausland eingeflogen werden, so schlecht ist die Versorgungslage im Land. Aus Wildfleisch, das ihnen die Jäger überließen, machten die beiden 26-jährigen Trockenfleisch. In den fünf Jagdcamps konnten sie in Lehm- und Holzhütten schlafen, außerhalb war Zelten angesagt. „Das Lagerfeuer vorm Zelt durfte nachts nie ausgehen“, sagt Aebischer. „Nachts hörten wir Löwen und Hyänen.“

Gefahr durch Schwarze Mambas

Nichts für schwache Nerven waren auch die Giftschlagen, vor allem die für Menschen tödliche Schwarze Mamba und die Puffotter. Auf Schlangen-Seren mussten die zwei verzichten. Die vier dazu nötigen Ampullen zum Stückpreis von 200 Euro wären zu hitzeempfindlich gewesen. Einmal kroch vor den beiden eine Schwarze Mamba über ihren Weg. Als Aebischer ihr mit der Kamera zu nahe kam, richtete sich die blitzschnelle und leicht reizbare Schlange drohend auf. Die zwei rührten sich nicht und kamen mit dem Schreck davon.

Unfälle mit Schwarzen Mambas in Afrika sind oft spektakulär, sagt Aebischer. Eine Mamba kann sich auf über eineinhalb Meter aufrichten und beiße dann ins Gesicht oder in den Oberkörper – dann sei es aus. Aebischer formuliert seine Buschlektion so: „Eine Schlange, die man sieht, ist eine gute Schlange.“ Die, die man übersieht, ist keine gute Schlange.

Kamerafallen und Fährtenleser

Auf Strom mussten die Forscher nicht verzichten. In den Hauptcamps der Jäger liefen Dieselgeneratoren, in den mobilen Camps taten es Akkus. Den Draht zur Welt und untereinander lieferten Satellitentelefone. Jeden Abend gaben die zwei Jungforscher den Großwildjägern damit ein Lebenszeichen und ihre Standorte durch. Die meiste Zeit verbrachten sie damit, die Kamerafallen aufzustellen, zu kontrollieren und die schnurgeraden Linien-Transekte abzulaufen. Eine Woche ging am Schluss für das Einsammeln der Kameras drauf. Manchmal wurden sie von CAWA-Jagdführern oder Fährtenlesern begleitet, sonst waren sie im Busch nur zu zweit unterwegs, allein höchstens für kürzere Strecken.

Auf Begegnungen mit wilden Tieren waren sie immer gefasst. Einmal sind sie morgens beim Abgehen ihrer Beobachtungslinien an einem Wasserlauf einem Leoparden begegnet. Die Katze war so erschrocken, dass sie mit einem Satz auf die drei Meter hohe Uferböschung sprang und floh. Leoparden und auch Löwen seien aber „Phantome“, sagt Aebischer. „Wir sind sicher an Dutzenden Leoparden nahe vorbeigelaufen, ohne deren Präsenz direkt zu merken“. Oft fanden sie frische Fährten. „Raubkatzen gehen im Chinko dem Menschen generell aus dem Weg“, sagt Aebischer. Raffael Hickisch meint, „dass schnell eine gewisse Vertrautheit mit der Situation entsteht.“ Man müsse aber die Sinne schärfen. „Einer Löwin zu nahe zu kommen, will man schon vermeiden.“

Kai Althoetmar

Stand: 11.10.2013