Bjorn Stevens vom Max-Planck-Institut für Meteorologie konzentriert sich bei seinen Untersuchungen auf bestimmte flache Wolkentypen über den tropischen und subtropischen Ozeanen. Diese sind weit verbreitet und deshalb besonders wichtig für das Klima. Außerdem hält Stevens sie für relativ leicht verstehbar, da sie kein Eis enthalten. Denn Eis verkompliziert das Wolkenproblem ungemein: Eiskristalle nehmen, je nach Temperatur und Luftfeuchte, sehr unterschiedliche Strukturen an, die von Schneeflocken, Eisnadeln oder -plättchen bis zu Graupel und Hagelkörnern reichen. Verschiedene Formen wiederum beeinflussen die Niederschlagsbildung unterschiedlich.

Marine Stratocumulus-Wolken im Visier

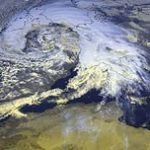

Eine der flachen Wolkenarten studiert Stevens seit vielen Jahren: so genannte marine Stratocumulus-Wolken. Sie bedecken mehr als ein Zehntel der Ozeanfläche, und sind deshalb relevant für das Klima. Die Wolkenart bildet sich über kalten Meeresgebieten der Subtropen, etwa vor der kalifornischen und der südamerikanischen Pazifik- oder der namibischen Atlantikküste. In diesen Arealen liegt eine kühle, rund 900 Meter dicke Schicht feuchter Luft unter trockener Warmluft. Direkt unterhalb der Grenze zwischen Kalt- und Warmluft bildet sich häufig eine geschlossene Decke dicht aneinandergedrängter Cumulus-Wolken − eben die Stratocumuli.

{2l}

Entrainment von Stratocumuli erforscht

Das Entrainment dieser Wolken hat Stevens erforscht. Jahrzehntelang fragten sich Meteorologen, ob der Prozess die marinen Stratocumuli spontan auflösen kann. Sie nahmen an, dass sich das Entrainment unter bestimmten Umständen selbst verstärkt, wie eine chemische Reaktion, die ihren eigenen Katalysator produziert. Das würde bedeuten, dass die Trockenzone, angetrieben durch das Entrainment, vom Rand der Wolke relativ schnell in diese hineinwächst und sie dadurch auflöst.