Wie sagt man das Wetter in der Antarktis voraus? Anders als im dicht mit Wetterstationen abgedeckten Europa sind aktuelle Wetterdaten und -beobachtungen in den rund 2,7 Millionen Quadratkilometern des Königin-Maud-Lands Mangelware. Denn diesem riesigen Areal gibt es nur gut zehn Wetterstationen sowie einige nur zeitweise besetzten Forschungsstationen. Zum Vergleich: Im viel kleineren Deutschland betreibt allein der DWD rund 2.000 meteorologische Messstellen.

Hinzu kommt, dass es in der Antarktis keine nennenswerte Infrastruktur gibt. Der für das Königin-Maud-Land zuständige Meteorologe muss daher aus den wenigen Datenquellen und der weitgehenden Isolation das beste machen. „Diese Arbeitseinsätze muten wie ein Abenteuer an. Sie erfordern jedoch ein hohes Maß an Verantwortungs- und Risikobewusstsein, Eigenständigkeit, Flexibilität sowie sozialer und fachlicher Kompetenz“, erklärt Antarktis-Meteorologe Christian Paulmann.

Mit Messdaten, Ballons und Satelliten

Für seine Vorhersagen wertet der DWD-Meteorologe neben den wenigen Wettermeldungen der Stationen die Daten der täglich an drei bis fünf Stellen des Gebiets durchgeführten täglichen Radiosonden-Aufstiege sowie Webcam-Bilder, beispielsweise von den Landebahnen an der norwegischen Troll-Station und der russischen Novolazarevskaya-Station aus.

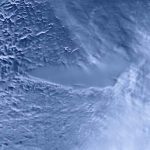

Außerdem stellen die hoch aufgelösten Bilder von polumlaufenden Wettersatelliten eine besonders wichtige Datenquelle dar. Dafür wurde an der Neumayer-Station eine eigene Satellitenempfangsanlage installiert. Auch Wettervorhersagen vom DWD, dem Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage, vom US-Amerikanischen Wetterdienst sowie ein antarktisches Vorhersagemodell helfen bei der Wettervorhersage. Alle diese Informationen erhält der Meteorologe vor Ort über einen sicheren Server des DWD sowie per E-Mail und Internet.