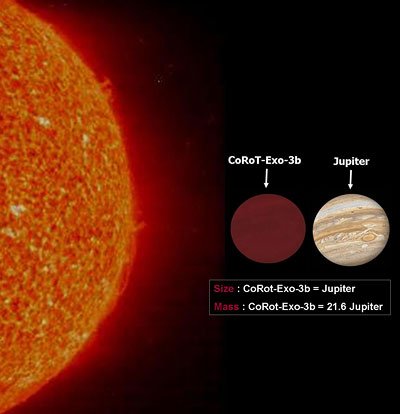

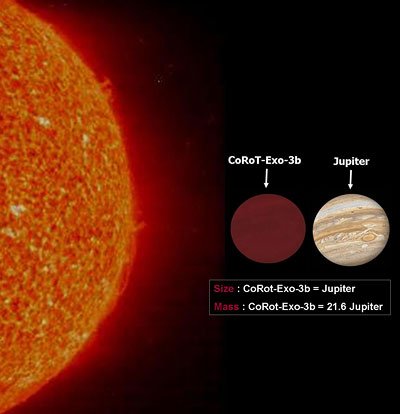

Vergleich von Sonne, CoRoT-Exo-3b und Jupiter © OAMP

Doppelt so dicht wie Blei

Dieser Transit ermöglicht die genauere Bestimmung von Größe und Masse des Begleiters und sorgt für eine Sensation: Denn CoRoT-Exo-3b, so die Bezeichnung des Objekts, ist nur jupitergroß, wiegt aber gut das 20-fache des Gasriesen. Seine mittlere Dichte liegt damit bei gewaltigen 26.400 Kilogramm pro Kubikmeter – das ist doppelt so dicht wie Blei. Die Schwerkraft an seiner Oberfläche ist mehr als 50 Mal so stark wie auf der Oberfläche der Erde. Wäre CoRoT-Exo-3b ein Planet, wäre er der dichteste jemals entdeckte seiner Art. Aber was genau ist er?

Rein von seiner Masse her könnte CoRot-3b knapp zur Klasse der Braunen Zwerge gehören, denn laut bisheriger Definition der Internationalen Astronomischen Union (IAU) sind Objekte von 13 Jupitermassen aufwärts Braune Zwerge, weil ab dann zumindest zeitweilig eine Deuteriumfusion im Inneren stattfinden kann. Alles darunter sind Exoplaneten.

In der „Wüste“ der Braunen Zwerge

Aber trotzdem passt CoRot-3b nicht so richtig: Denn in einer so engen Bahn um einem anderen Stern hat man bisher noch nie einen Braunen Zwerg entdeckt. Diese Zone galt deshalb bisher sogar als „Wüste“ für Braune Zwerge, als „Brown dwarf desert“. „Es war eine Überraschung einen Begleiter dieser Masse so nahe bei seinem Mutterstern zu finden“, erklärt Magali Deleuil vom Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM). „CoRoT-Exo-3b ist ein einzigartiges Objekt, deshalb wird seine Natur debattiert.“

Denn möglicherweise ist CoRoT-Exo-3b doch kein Brauner Zwerg, sondern „nur“ ein besonders großer Exoplanet. Denn im Gegensatz zu „Fast-Sternen“ kreisen diese sehr oft in engen Umlaufbahnen um ihre Zentralsterne und sie kommen mittlerweile in punkto Masse fast an die kleineren Braunen Zwerge heran. So umkreist das ebenfalls rund jupitergroße Schwergewicht XO-3b seinen Stern in nur 3,2 Tagen – und bringt dabei immerhin knapp das Zwölffache des Jupiter auf die Waage. Weitere Exoplaneten schaffen es immerhin auf acht und knapp neun Jupitermassen.

© MMCD

Für eine Abgrenzung hilft auch das Spektrum von CoRoT-Exo-3b nicht viel weiter, denn in ihrer Chemie ähneln sich die Gasriesen unter den Planeten und Braune Zwerge der T-Klasse fast wie ein Ei dem anderen. Um das Ganze noch komplizierter zu machen, strahlen auch große Gasplaneten mehr Wärme ab, als sie von ihren Sonnen erhalten. Selbst bei Saturn und Jupiter in unserem Sonnensystem ist dies der Fall. Das schwache Infrarotleuchten von CoRoT-Exo-3b muss daher nichts heißen, zumindest nichts in Richtung Brauner Zwerg.

Super-Exoplanet oder Brauner Zwerg?

„CoRoT-Exo-3b könnte sich als seltenes Objekt herausstellen, auf das wir durch schieres Glück gestoßen sind“, erklärt Francois Bouchy vom Institut d’Astrophysique de Paris. „Aber es könnte auch ein Mitglied einer neuentdeckten Familie von sehr massereichen Planeten sein, die massereichere Sterne als unsere Sonne umkreisen.“ Seiner Ansicht nach könnte es sein, dass die maximal mögliche Masse eines Planeten direkt von der Masse seines Zentralsterns abhängt: „Je massereicher der Stern, desto massereicher auch der Planet“, so Bouchy.

Noch ist der Status von CoRoT-Exo-3b ungeklärt, er bleibt vorerst im Niemandsland zwischen superschwerem Exoplanet und superleichtem Braunen Zwerg gefangen. Doch der Kosmos hat damit seinen Vorrat an Rätselobjekten in diesem Grenzbereich noch lange nicht ausgeschöpft.

Nadja Podbregar

Stand: 07.05.2010

7. Mai 2010