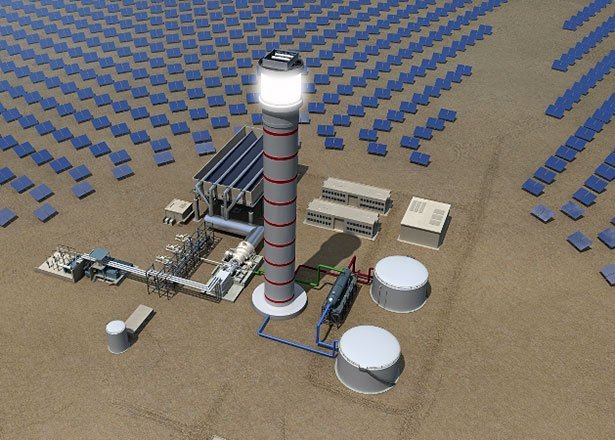

Auf ungewöhnliche Stoffe greifen auch die Wissenschaftler am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) zurück. Sie erforschen zum Beispiel Flüssigsalzspeicher in solarthermischen Kraftwerken. Überschüssige Energie wird dazu genutzt, Salz zu schmelzen. Wenn es beim Erkalten kristallisiert, gibt es die Energie wieder ab.

„Speichertanks mit heißem, geschmolzenem Salz könnten dafür sorgen, dass die Kraftwerke auch ohne Licht weiterarbeiten, etwa nachts oder wenn der Himmel wolkenverhangen ist“, erklärt Thomas Bauer, der die DLR-Forschungsgruppe zu Thermischen Systemen für Flüssigkeiten leitet. In den Andasol-Kraftwerken in Spanien etwa werden 28.000 Tonnen Flüssigsalz eingesetzt, um ein Kraftwerk mit 50 Megawatt elektrischer Leistung für 7,5 Stunden nach Sonnenuntergang aus einem Wärmespeicher zu betreiben. Am DLR-Standort Köln wird derzeit die Flüssigsalz-Testanlage TESIS mit über 100 Tonnen Salz errichtet.

Kalk als Wärmespeicher

Große Hoffnungen setzen Forscher auch in den Bereich der Wärmeversorgung, denn deutlich mehr als die Hälfte der eingesetzten Energie in Deutschland wird in Form von Wärme benötigt. „Daher sind innovative Ansätze für den Wärmebereich notwendig“, sagt Marc Linder, Fachgebietsleiter für Thermochemische Systeme am DLR. „Einer davon könnte die Speicherung in Kalk sein.“ Das Material ist günstig und kann sehr große Mengen an Wärme speichern, zu großen Teilen sogar verlustfrei.

{2l}