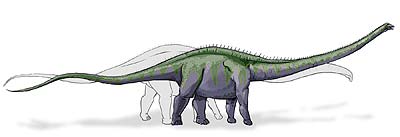

Riesendinosaurier wie Supersaurus, Seismosaurus und Cedarosaurus hatten ein Problem: Die teilweise mehr als 30 Tonnen schweren Tiere waren die größten Pflanzenfresser, die es je gab. Viele von ihnen besaßen aber im Verhältnis zum Körper einen sehr kleinen Kopf und schmale, spitze Zähne, die sich eher zum Abreißen als zum Zerkauen von Pflanzen eigneten. Dabei mussten die so genannten Sauropoden in der Trias-, Jura- und Kreidezeit – 220 Millionen bis 65 Millionen Jahre vor heute – für ihr schnelles Wachstum und den Stoffwechsel ihrer gigantischen Körper enorme Futtermengen verdauen. Was also tun, wenn man keine guten Zähne hat und das Futter schwer verdaulich ist?

Bislang vermuteten Forscher, dass ihnen Steine, die sie herunterschluckten, bei der Zerkleinerung der Pflanzennahrung halfen. In ihrem muskulösen Magen sollten diese dann wie eine Art „Magenmühle“ wirken. Ähnlich gehen heute pflanzenfressende Vögel mit zahnlosen Schnäbeln vor, wie zum Beispiel Strauße. Glatt geschliffene Steine, die in mehreren Fällen bei Ausgrabungen von Sauropoden-Skeletten gefunden wurden, unterstützten diese Magenmühlen-Theorie. Doch diese Annahme scheint nicht zu stimmen, wie Oliver Wings und Martin Sander von den Universitäten Tübingen und Bonn im Dezember 2006 zeigten.

Oberfläche passt nicht zur Erklärung

Für ihre Untersuchungen boten die Paläontologen den Straußen auf einer deutschen Zuchtfarm unter anderem Kalkstein, Rosenquarz und Granit zum Fressen an. Nach dem Schlachten der Tiere untersuchten die Wissenschaftler dann das Aussehen der Magensteine. Ergebnis: diese wurden im Muskelmagen zwar schnell abgenutzt, erhielten aber keine Politur, wie die in den Ausgrabungen gefundenen. Ganz im Gegenteil. Die Oberfläche der Steine, die vorher teilweise glatt war, wurde während der Arbeit deutlich unansehnlicher und rauer. Die Masse der von den Vögeln aufgenommenen Steine entsprach dabei durchschnittlich einem Prozent der Körpermasse der Vögel.

„Zwar wurden gelegentlich Steine zusammen mit Sauropodenskeletten gefunden“, kommentiert Sander. „Wir halten sie aber nicht für Überreste einer Magenmühle, wie sie bei Vögeln vorkommt.“ Denn die Straußen-Experimente hatten klar gezeigt, dass die Steine in einer solchen Magenmühle stark abgerieben werden und keine glatt polierte Oberfläche bekommen. Außerdem, so argumentierten die Forscher weiter, sind Magensteine bei Sauropodenfunden nicht regelmäßig dabei – und wenn vorhanden, ist ihre Masse im Verhältnis zur Körpergröße viel geringer als bei Vögeln.