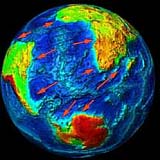

Ein Gebirgssystem von 60.000 Kilometern Gesamtlänge, wer mag da nicht ungläubig mit dem Kopf schütteln. Die rund 7.000 Kilometer langen Anden muten da im Vergleich geradezu winzig an. Und doch befindet sich dieses System nicht auf einem fernen Planeten, sondern bei uns auf der Erde. Allerdings unter Wasser – die mittelozeanischen Rücken.

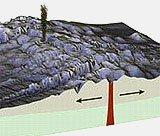

Verantwortlich für diesen riesigen Gebirgszug ist wieder die Plattentektonik. Allerdings streben an den mittelozeanischen Rücken die ozeanischen Platten auseinander anstatt zu kollidieren. Wie in einem unter Druck stehenden Behälter quillt an dieser „Reißnaht“ das glutflüssige Magma aus dem Erdinneren auf den Meeresboden. Entgegen des explosiven Vulkanismus verläuft dieser Ausfluss zwar relativ unspektakulär, dafür aber äußerst beständig. Wissenschaftler haben errechnet, dass auf diese Weise jedes Jahr ungefähr zwanzig Quadratkilometer neuer Meeresboden entsteht.

Junge Hüpfer

Rund ein Drittel der Ozeanböden besteht aus diesen ozeanischen Rücken, die durchschnittlich ein bis drei Kilometer hoch und 1.500 Kilometer breit sind. Äußerlich gliedern sie sich in eine sanft ansteigende Flankenregion, die Kammregion und die Zentralspalte, aus der die Schmelze austritt. Entsprechend ihres gleichmäßigen Wachstums zu beiden Seiten sind die Rücken in ihrem Querschnitt nahezu spiegelsymmetrisch. Damit ähneln sie in ihrer äußeren Form einer flachen Glockenkurve.

Das austretende Magma besteht vorwiegend aus sauren Basaltschmelzen und unterscheidet sich damit grundlegend vom stark durchmischten Vulkangestein der Kontinente. Die ozeanische Kruste schmilzt nach ihrer „Wanderung“ von den mittelozeanischen Rücken durch die Weltmeere an den Subduktionszonen wieder auf. Maximal 200 Millionen Jahre kann der Meeresboden alt werden, bevor er auf diese Weise wieder recycelt wird. Im Vergleich zu den Kontinenten mit einem Alter von bis zu vier Milliarden Jahren sind die Ozeanböden damit geradezu junge Hüpfer.

Island als „Eisberg“

Durch dieses „Seafloor Spreading“ wird aber nicht nur neuer Ozeanboden gebildet sondern es werden auch ganze Kontinente verschoben. Noch vor 250 Millionen Jahren waren Südamerika und Afrika als eine große Landmasse vereint – nun liegen sie mehrere tausend Kilometer auseinander. Die Spreizungsrate kann dabei wie im Südpazifik bis zu zwanzig Zentimeter pro Jahr betragen. Gelegentlich durchstoßen die mächtigen Gebirgszüge der Rücken wie in Island sogar die Meeresoberfläche. Die Insel von der Größe der ostdeutschen Bundesländer ragt vergleichbar der Spitze eines Eisberges aus dem Wasser und ist doch nur einer der Gipfel des längsten Gebirges der Welt.

Andiner Weltrekord

Aber das Wasser der Weltmeere verbirgt noch andere Relief-Größen. Über zehn Kilometer Höhenunterschiede sind auf unserem Planeten gar keine Seltenheit, wenn man die Entfernungen zwischen den Böden von Tiefseegräben und den Gipfeln benachbarter kontinentaler Hochgebirge zusammenrechnet. Der Höhenweltrekord geht auch hier wieder einmal an die Anden: Fast 15.000 Meter müsste ein Bergsteiger vom Grund des Chile-Peru-Grabens bis auf den Gipfel des Llullaillaco erklimmen. Bei einer horizontalen Entfernung von etwa 350 Kilometern zwischen Gipfel und tiefster Stelle des Grabens entspricht dies immerhin einer durchschnittlichen Hangneigung von über vier Prozent.

Stand: 26.11.2004