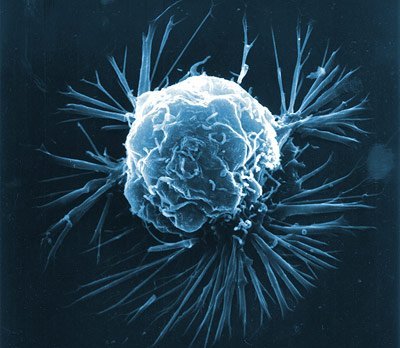

Im September 2005 erschütterte eine aufsehenerregende Nachricht die Linkshänder-Community: In einer im renommierten British Medical Journal erschienen Studie postulierten niederländische Forscher eine Zusammenhang von Brustkrebsrisiko und Linkshändigkeit. Sie hatten 1.426 Frauen, darunter 165 Linkhänderinnen, über 16 Jahre lang begleitet und ihre gesundheitliche Entwicklung erfasst.

Doppeltes Risiko für Linkshänderinnen

Bei der Auswertung der Langzeit-Daten stellte sich dann überraschenderweise heraus, dass 2,41-mal so viele linkshändige Frauen wie Rechtshänderinnen noch vor den Wechseljahren Brustkrebs entwickelten. Interessanterweise schien dieses erhöhte Risiko für Tumoren, die nach der Menopause auftraten, jedoch nicht zu gelten. Wie aber war die mehr als doppelt so hohe Anfälligkeit der jüngeren Frauen zu erklären?

Die Wissenschaftler gingen zunächst noch einmal alle Daten durch um eine Verfälschung durch andere Faktoren wie beispielsweise Körpergewicht oder Nachwuchs auszuschließen, wurden aber nicht fündig. Es musste also eine Verbindung zur Linkshändigkeit geben. Aber welche?

Hormon-Skandal als Fingerzeig

Eine mögliche Antwort lieferte ein Medizin-Skandal aus den 1950er Jahren. In den USA war es seit Ende der 1930er für Mediziner Routine, schwangeren Frauen das Hormonpräparat Diethylstilbestrol (DES) vorbeugend gegen Fehlgeburten und andere Schwangerschaftsprobleme zu verschreiben. Das synthetische Östrogen sollte einen Mangel des körpereigenen Geschlechtshormons ausgleichen und galt als absolut sicher.

Doch 1953 platzte die Bombe: Eine Studie wies nach, dass DES nicht nur keine der erwünschten Wirkungen zeigte, sondern zudem sowohl bei den Schwangeren als auch bei ihren Kindern die Krebsraten dramatisch in die Höhe schnellen ließ. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits zwischen fünf bis zehn Millionen schwangere Frauen das Präparat eingenommen. Die meisten Krebsfälle traten bei „DES“-Töchtern zwischen 20 und 40 Jahren auf, und damit in ungewöhnlich jungem Alter. Und noch etwas berichtete die damalige Studie, wenn auch eher nebenbei: Unter den „DES-Kindern“ war der Anteil der Linkshänder ungewöhnlich hoch.

Vorgeburtliche Östrogenschwemme als Ursache?

Gut 50 Jahre später war es genau dieser Aspekt, der die niederländischen Forscher hellhörig werden ließ. Hatte möglicherweise die erhöhte Östrogenkonzentration im Mutterleib nicht nur das Krebsrisiko der ungeborenen Kinder erhöht, sondern auch die Hirnentwicklung und damit die Händigkeit beeinflusst?

Einen solchen Zusammenhang konnten sie mit ihren Daten zwar nicht eindeutig belegen, aber ihrer Ansicht nach war diese Hypothese auf jeden Fall wert, weiter verfolgt zu werden. „Obwohl die zugrunde liegenden Mechanismen schwer fassbar bleiben, unterstützt unsere Studie die Hypothese, dass Linkhändigkeit mit einem erhöhten Risiko für Brustkrebs verbunden ist“, so die Forscher.

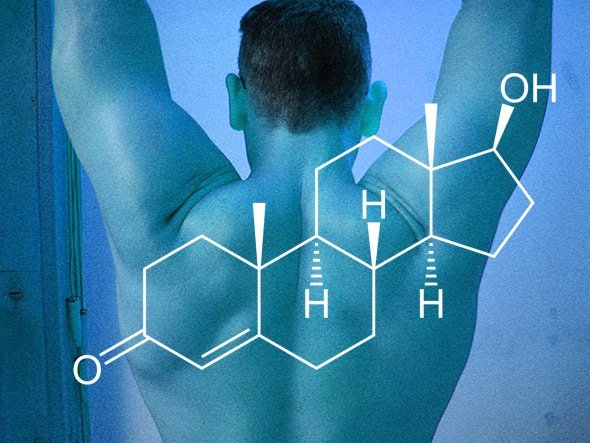

Oder doch Testosteron?

Interessanterweise hatten rund 20 Jahre vorher auch schon zwei andere Wissenschaftler, die Neurologen Norman Gschwind und Albert Galaburda, einen Zusammenhang von Linkshändigkeit und vorgeburtlicher Hormonschwemme postuliert. Sie wiesen allerdings nicht dem weiblichen sondern dem männlichen Geschlechtshormon die tragende Rolle zu. Ihrem Modell nach sollte ein Zuviel an Testosteron im Mutterleib die Entwicklung der linken Hirnhälfte bremsen und das Auslagern einiger Funktionen nach rechts fördern.

Die bei Linkshändern tendenziell häufiger auftretenden linkshemisphärischen Störungen wie Stottern oder Lernschwierigkeiten wären damit, so argumentierte Geschwind, erklärbar. Und da männliche Feten ohnehin einen höheren Testosteronspiegel aufweisen, sei auch der Jungenüberschuss unter den Linkshändern damit gut zu erklären. Doch so plausibel Gschwinds Erklärungsmodelle auch waren, einen Beweis blieben er und andere Forscher schuldig – bis heute.

Die Frage, ob und welche Hormone eine Rolle bei der Entstehung der Linkshändigkeit spielen, ist daher noch immer offen. Mehr als auffällige Korrelationen und Spekulationen über mögliche ursächliche Zusammenhänge hat bisher keine Studie liefern können. Die Wissenschaft tappt hier noch immer im Dunkeln.

Nadja Podbregar

Stand: 08.08.2014