Trotz der überragenden wissenschaftlichen Leistung der Challenger-Expedition fand das Schiff selbst kein rühmliches Ende. Nach ihrer Rückkehr gelangte die Challenger als Ausbildungsschiff der Küstenwache wieder in den Dienst der Royal Navy. Nur zwei Jahre später schrieb man sie der Reserve zu, und ab 1883 war sie nur noch ein schwimmendes Lagerhaus. 1921 wurde das historische Schiff abgewrackt. Einzig die Gallionsfigur der Challenger ist noch im Southampton Oceanography Centre erhalten.

Es sollte lange dauern, bis eine vergleichbare ozeanographische Expedition stattfand. Die unerwartet lange Bearbeitungszeit und die damit verbundenen weiteren Kosten hatten die britische Schatzkammer geradezu überwältigt – schon vorher war die Challenger-Mission auch finanziell unerreicht und diese Kosten waren nach ihrer Rückkehr noch weiter gestiegen. Bis auf weiteres erhielt die Royal Society keine Mittel in einem solchen Umfang mehr.

Berühmte Namensvettern

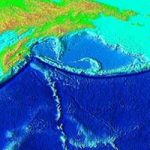

Die enorme Bedeutung der Challenger-Expedition für die Ozeanographie erkennt man jedoch an den zahlreichen Nachfolgern des Schiffes. Die bereits erwähnte „HMS Challenger“, die den Fund des Challengertiefs bestätigte, war nur einer unter vielen.

Ein Forschungsprojekt, dass der Challenger-Expedition an Bedeutung gleich kam, war das „Deep Sea Drilling Program“. Das Bohrschiff „Glomar Challenger“ wurde für dieses fünfzehnjährige Unternehmen gebaut. Von 1968 bis 1983 untersuchte dieses Schiff den Mittelatlantischen Rücken mit zahlreichen Bohrungen in den Meeresboden. Diese Proben lieferten schließlich den endgültigen Beweis, dass der sich der Boden an diesem mittelozeanischen Rücken spreizt und auseinander driftet – der Beweis, dass sich die Kontinentalplatten bewegen.