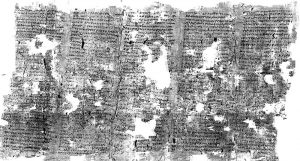

Modernste Technik kommt zum Einsatz, damit Kilian Fleischer die verkohlten Papyrusreste studieren kann – schließlich ist es nicht ganz einfach, auf den schwarzen Bruchstücken zu erkennen, was ein Tintenstrich ist, was eine Papyrusfaser, was ein Knick. Mit bloßem Auge erkennt man auf dem schwärzlich-braunverfärbten Fragmenten so gut wie nichts.

Die Wellenlängen-Kombination machts

Doch multispektrale Bildgebungsverfahren (MSI) können das Entziffern erleichtern: Wenn man die Fragmente im Licht verschiedener Wellenlängen fotografiert, steigert dies den Kontrast von Tinte und Papyrus und machen es damit möglich, den Text deutlich besser zu sehen, als dies bislang möglich war. Noch ergiebiger sind Hyperspektralbilder (HSI), die in vielen eng beieinanderliegenden Wellenbereichen erstellt werden.

Diese Technik hat unter anderem schon verborgene Texte in mittelalterlichen Manuskripten sichtbar gemacht, ein übermaltes Bild unter einem Gemälde von Picasso und verborgene Symbole in einem alten Mixteken-Codex zum Vorschein gebracht. Auch von den Herkulanischen Papyri hat Fleischer in Neapel gemeinsam mit Physikern und Informatikern erstmals Hyperspektralaufnahmen erstellt. Sogar ein Blick auf die Rückseite von Papyrusstücken, die auf Papptafeln aufgezogen wurden, ist damit möglich

Es war erst die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Philologen und Naturwissenschaftlern, welche in den vergangenen Jahren diese enormen Fortschritte ermöglicht hat. Dementsprechend froh ist Fleischer über die Tatsache, dass sich an der Universität jetzt das Zentrum für Philologie und Digitalität (Kallimachos) im Aufbau befindet, in dem ebenfalls Geisteswissenschaften, Informatik und Naturwissenschaften zusammenkommen.