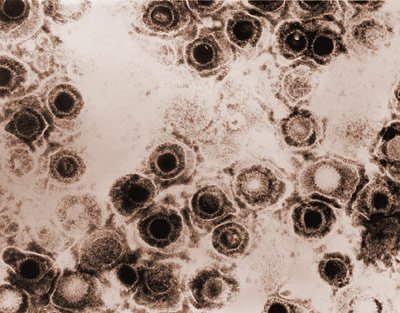

Rund 90 Prozent der Menschen tragen es in sich: das Humane Herpesvirus 1. Doch die wenigsten von uns merken etwas davon, da die Infektion mit diesem Erreger meist völlig ohne Symptome verläuft. Virus und Wirt leben quasi symbiotisch miteinander – zumindest solange das Immunsystem des Wirts intakt ist.

Während aggressive, akute Viren wie Influenza, Ebola oder Aids sich in ihren Wirten rapide vermehren, Zellen und Gewebe zerstören und im schlimmsten Fall den Tod verursachen, verhält sich das Herpes-Virus anders. Es vermehrt sich nicht mehr ungezügelt und seine krankmachende Wirkung ist nur noch minimal. Erst wenn unsere Immunabwehr durch Stress oder Krankheit geschwächt ist, ändert sich dies und der „Eindringling“ macht sich durch Lippenbläschen oder Ekzeme bemerkbar.

„Viren haben mehr als eine Überlebens-Strategie: Nicht alle Viren sind sich rapide vermehrende, schnell verändernde Erreger von Krankheiten“, erklärt Luis Villarreal, Leiter des Center for Virus Research an der Universität von Kalifornien in Irvine. Stattdessen verbindet Mensch und Virus im Falle des Herpesvirus, wie auch bei anderen persistenten Viren, eine lange, vermutlich sogar Jahrmillionen dauernde gemeinsame Geschichte. In ihrem Verlauf wandelte sich der Erreger von einem akuten, seinen Wirt tötenden Parasiten zu einem symbiotischen Mitbewohner.

Echte Symbiose statt „Wettrüsten“?

So lautet jedenfalls die provozierende Theorie von Villarreal und einigen anderen Virenforschern. Wie der bekannte britische Wissenschaftsautor, Arzt und Evolutionsbiologe Frank Ryan in seinem neuen Buch „Virolution“ darlegt, widerspricht diese Sicht des symbiotischen Miteinanders von Mensch und Virus diametral den herkömmlichen Vorstellungen eines „Gleichgewichts des Schreckens“, der prekären Koexistenz auf Basis beiderseitiger Aufrüstungsmaßnahmen.