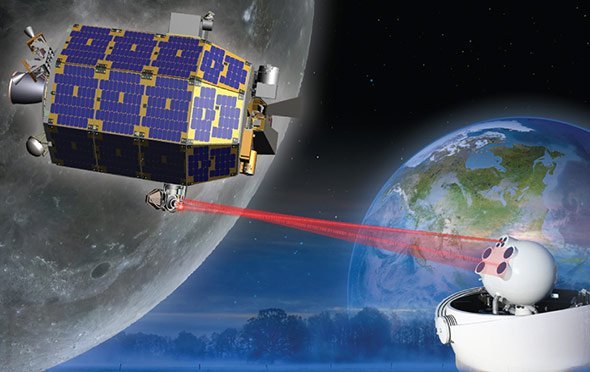

Laser im Orbit – im Kalten Krieg wäre dies als kriegerischer Akt interpretiert worden. Heute jedoch ist ihr Zweck die Verständigung: Der Transfer von Daten per Licht soll die Kommunikation mit Raumsonden und Satelliten effektiver und vor allem leistungsfähiger machen. Oder wie es die NASA formuliert: „Das Internet wird nicht länger durch die langsamen Einwahl-Verbindungen ausgebremst, warum sollte dies bei unseren Satelliten der Fall sein?“

Datenstau im Weltraum

Das Problem: Die Datenmenge, die von den Weltraummissionen zur Erde gesendet wird, steigt exponentiell an. Immer hochauflösendere Kameras und bessere Instrumente generieren immer größere Mengen an Daten, die übertragen und empfangen werden müssen. Die bisher eingesetzten Radiowellen-Verbindungen geraten hier an ihre Grenzen.

Schon jetzt kann beispielsweise die NASA-Marssonde Mars Reconnaissance Orbiter (LRO) nicht alle Bilder ihrer HiRISE-Kamera auf einmal zur Erde senden. Sie muss sie stattdessen portionieren. Hinzu kommt, dass gerade bei weit entfernten Raumsonden planetenumspannende Antennennetzwerke benötigt werden, um das breit aufgestreute Signal einzufangen.

Daten auf den Wellen des Lichts

Die Datenübertragung per Laser könnte diese Probleme lösen. Denn die hohen Energiedichte, die starke Bündelung und erheblich kürzere Wellenlänge sorgen dafür, dass ein Laserstrahl im Vakuum des Weltraums kaum gestreut oder abgeschwächt wird. Das zeigte sich unter anderem im Jahr 1992: Damals erreichten von der Erde ausgesandte Laserpulse die sechs Millionen Kilometer entfernte Raumsonde Galileo, die gerade auf dem Weg zum Jupiter war.