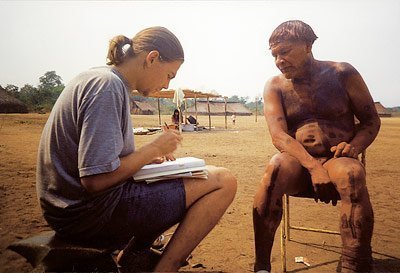

Weil Linguisten nun mehr und mehr Minderheitensprachen außerhalb Europas untersuchen, wird inzwischen vieles in Frage gestellt, was lange als selbstverständlich galt – etwa wie wir die Lage von Objekten und Orten bestimmen oder Richtungen angeben.

Links oder meerwärts?

Ein Beispiel: Zweifelsohne würden wir sagen, unser Auto steht links von der Einfahrt und das Fahrrad vor dem Baum. Als Bezugspunkt nehmen wir dabei unseren eigenen Standort. Im Pazifikraum sind Forscher auf ein völlig anderes Orientierungssystem gestoßen. So würde ein Samoaner meinen, dass der Wagen meerwärts von der Einfahrt steht, und manche Aborigines in Australien, dass nördlich vom Baum das Rad zu finden ist oder sich flussabwärts davon befindet – dabei spielt es keine Rolle, von welcher Seite sie die Szene betrachten.

Erkenntnisse dieser Art bringen immer wieder einst fest etablierte Lehrmeinungen ins Wanken, etwa, dass alle Sprachen zwingend die Unterscheidung zwischen Substantiven und Verben trennen oder zumindest die Vokale „a“, „i“ und „u“ haben. Denn solche Thesen basieren immer nur auf den derzeit bekannten Sprachen und in vielen Fällen sogar nur auf einer Auswahl von einigen Dutzend europäischen wie Englisch, Deutsch, Französisch oder Latein, kritisiert Stephen Levinson vom Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nimwegen.

Viele Ausnahmen – wenig Regeln

Je mehr kleine Sprachen die Wissenschaftler entschlüsseln, desto deutlicher wird, wie vielfältig unser Sprachvermögen tatsächlich ist und wie gering die Zahl universell gültiger Regeln. Das kaukasische Ubychisch etwa besitzt 84 verschiedene Konsonanten und nur zwei wenig prägnante Vokale. Die Worte ergießen sich als Kaskade aneinandergereihter Zisch- und Reibelaute. Heute spricht diese kaukasische Sprache niemand mehr. Sie ist seit rund 20 Jahren ausgestorben.