Nicht nur Bakterien, sondern auch Phytoplankton steht unter dem Einfluss der klimatischen Veränderungen in der Arktis. Doch anders als bei Bakterien verläuft die Reaktion von Phytoplankton auf steigende Temperaturen und schmelzendes Meereis nicht ganz so linear und nicht zwingend im Sinne von „Alles, was auf Eis spezialisiert ist, hat keine Zukunft“. Womöglich gerät die starke Spezialisierung arktischer Algen ihnen sogar nicht einmal zum Nachteil.

Polare Arten sind fitter

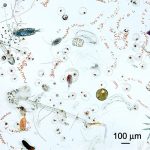

Darauf deutet zumindest eine bislang unveröffentlichte Studie von Ellen Oldenburg und Ovidiu Popa von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) hin, in der sie zusammen mit weiteren Kollegen die Zusammensetzung und Zukunft arktischer Algengemeinschaften untersucht haben. Als Datengrundlage dienten RAS, die zwischen 2017 und 2018 Wasserproben aus atlantischen sowie Mischgewässern der Framstraße nahmen.

Die RAS offenbaren, dass einige hochspezialisierte arktische Algenarten auch problemlos im atlantischen Wasser klarkommen, anders herum jedoch nicht. So konnten einige polare Arten wie Grammononema striatula, Chaetoceros neogracilis, Fragilariopsis cylindrus und Melosira arctica auch im atlantischen Wasser in großen Mengen nachgewiesen werden. Oldenburg und ihr Team gehen deshalb davon aus, dass sie – obwohl angepasst auf ein Leben im ewigen Eis – auch mit gemäßigtem, atlantischem Wasser gut klarkommen.

Barriere stoppt atlantische Neuankömmlinge

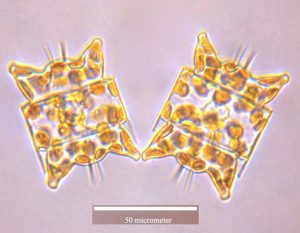

Umgekehrt haben es typische Algenarten der gemäßigten Breite offenbar deutlich schwerer, im kalten Wasser zu überleben. Als Beispiel nennen die Forschenden die Kieselalge Odontella aurita, die auch für die grünlich-bläuliche Frühlingsblüte in der Deutschen Bucht verantwortlich ist. Sie kam in kalten, vom Meereis beeinflussten Gebieten nur selten vor, braucht also wahrscheinlich wärmere Temperaturen zum Gedeihen.