Aus den Rechnungen der Astronomen lässt sich eine Vorhersage dafür ableiten, wie groß die Überreste des frühen Planetenbildungsprozesses im äußeren Sonnensystem sein sollten. Basierend auf dem, was wir von den Eigenschaften der protoplanetaren Scheiben unserer Sonne wissen, schrumpft die Größe von primordialen Objekten, die sich in dieser äußeren Region gebildet haben, beim hundertfachen Abstand Erde-Sonne auf rund zehn Kilometer.

Warum Kometen nicht repräsentativ sind

Es wäre ein lohnendes Ziel einer zukünftigen Weltraummission im äußeren Sonnensystem, zu untersuchen, wie die typische Größe der dortigen Kuipergürtel-Objekte mit zunehmender Entfernung von der Sonne abnimmt. So lässt sich die Vorhersage von Klahr und Schneider direkt überprüfen. Denn Kometen, die uns aus dem äußeren Teil des Sonnensystems besuchen, dürften nicht repräsentativ sein für die ursprünglichen Größenverhältnisse im Sonnensystem. Simulationen legen nahe, dass sie seit der Entstehung des Sonnensystems zwangsläufig mehrere Kollisionen erlebt haben.

Eine direkte Mission in den Edgeworth-Kuipergürtel, wo Kollisionen weniger wahrscheinlich sind, sollte dagegen in der Lage sein, Planetesimale zu identifizieren und zu untersuchen, die nach wie vor in demselben Zustand sind wie bei der Entstehung des Sonnensystems.

Arrokoth bestätigt das Modell

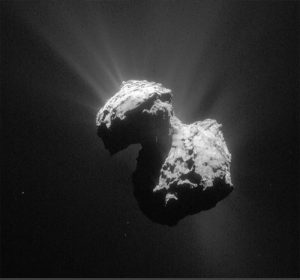

Ein solches Planetesimal wurde von der NASA-Raumsonde New Horizons nach ihrem Pluto-Vorbeiflug Anfang 2019 zumindest kurz besucht. Das Objekt hat inzwischen den Namen Arrokoth erhalten. Zum Zeitpunkt des Zusammentreffens war Arrokoth 45-mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Damit ist es das am weitesten entfernte urtümliche Objekt, das jemals von einer unserer Raumsonden besucht wurde.