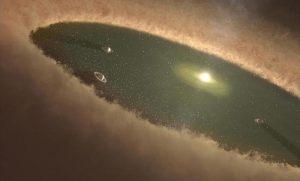

Die neue Vorhersage für Planetesimal-Größen ist auch für unser Verständnis der Vielfalt von Exoplaneten interessant – von Planeten, die andere Sterne umkreisen als die Sonne. Die bisher knapp 4.700 bekannten Exoplaneten sind besonders deswegen interessant, weil sich mit ihrer Hilfe statistische Aussagen über Planeten allgemein ableiten lassen. Im Gegensatz zum Einzelfall unseres Sonnensystems erlauben uns die vielen Datenpunkte für Exoplaneten, Rückschlüsse auf die Art und Weise der Planetenbildung in unserer Galaxie ganz allgemein zu ziehen.

Wo um den Stern entstehen welche Planeten?

Sobald wir die Physik der Planetenentstehung verstehen, können wir die Wahrscheinlichkeit vorhersagen, mit der sich Planetensysteme unterschiedlicher Art – massereiche Planeten, kleinere Planeten, engere oder weitere Umlaufbahnen – bilden. Im Vergleich mit den Daten der tatsächlich nachgewiesenen Planetensysteme können wir unsere Vorhersagen testen und auf diese Weise herausfinden, ob unsere Simulationen realistisch sind.

Es gibt eine Reihe von laufenden Versuchen zu dieser Art von „Populationssynthese“, das heißt zur Erstellung von Ensembles realistischer Planetensysteme, zur Extraktion der Häufigkeiten, mit denen bestimmte Eigenschaften (wie Massenbereiche oder Bereiche von Orbitalparametern auftreten, sowie zum Vergleich des Ergebnisses mit Beobachtungsdaten. Aber bisher musste die vom Entstehungsort abhängige Größenverteilung von Planetesimalen und Planetenembryonen „von Hand“ als zusätzliche Annahme in diese Simulationen eingefügt werden.

Ein Modell mit Vorhersagekraft

Die neuen Ergebnisse von Klahr und Schreiber erlauben es dagegen, die Größenverteilung der Planetesimale aus den Ergebnissen für die sich entwickelnde Pebble-Population, kombiniert mit den Ergebnissen für den Gasdruck zu berechnen. Damit wird eine grundlegende Lücke in der Argumentationskette von Populationssynthese-Studien geschlossen.